中国の環境活動

中国の環境活動

china 令和6年度 2025年2月(日本語)

日中環境問題サロン2024の開催状況はこちら:

https://aozora.or.jp/archives/42341

中国環境NGOの研修記録はこちら:

https://aozora.or.jp/archives/42328

王少蓉氏(天津市西青区零萌公益発展センター)の研修レポート

―日本交流訪問の振り返り―

王 少蓉

要約

2025年2月12日、零萌公益の王少蓉氏ら中国の環境NGO代表団は、日本のあおぞら財団の招待で「日中公害・環境問題交流学習」に参加。大阪・西淀川地区の公害の歴史を学び、日本の環境保護政策の発展を視察した。

日本は高度経済成長期に深刻な環境汚染を経験し、公害訴訟を経て環境法整備を進めた。視察団は西淀川環境公害資料館で公害の記録を確認し、自転車で現地調査を実施。また、舞洲ゴミ焼却施設を訪れ、日本の徹底したゴミ分別や資源循環の取り組みを学んだ。

交流の中で、環境政策の事前対策の重要性、市場メカニズムを活用した企業の自主的な環境保護、市民・NGO・政府の連携強化の必要性が確認された。中国の環境保護活動との意見交換も行われ、日本の経験が中国のゴミ管理や大気汚染対策に活かせる可能性が示された。

本文

2025年2月12日、零萌公益のプラスチック問題プロジェクト責任者である王少蓉は、北京市環友科学技術研究センター理事長の李力氏ら専門家と共に、日本のNPO法人「あおぞら財団」の招待を受け、「日中公害・環境問題に関する交流学習」に参加した。

2024年日本訪問団と代表李力先生があおぞらビル前での集合写真

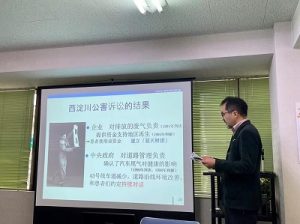

2月12日の交流では、ブルースカイ財団の藤江事務局長が、日本の西淀川地区における大気汚染と公害の歴史について紹介した。日本は1960~70年代に農業社会から工業社会へと転換したが、経済成長を優先した結果、深刻な環境汚染を引き起こし、大きな代償を払うこととなった。当時、大阪は主要な工業都市として発展し、西淀川地区には大規模な工場や煙突が立ち並び、大量の煙煤や有害ガスの排出による大気汚染が深刻化し、住民の健康を著しく脅かした。

こうした被害に直面した住民たちは、公害訴訟を提起し、長年にわたる調査・資料収集を経て、西淀川公害訴訟で勝訴し、被告企業と和解に至った。そして、「西淀川公害患者とその家族の会」を設立し、「西淀川再建計画」を推進。この計画のもと、日本全国の公害地域の復興を目的とする「ブルースカイ財団」が設立された。公害訴訟を通じ、日本では被害者救済・補償制度が整備され、日本政府は環境保護政策を強化し、《公害対策基本法》《排煙規制法》《騒音規制法》《大気汚染防止法》《自動車排出ガス総量規制法》などを相次いで制定した。

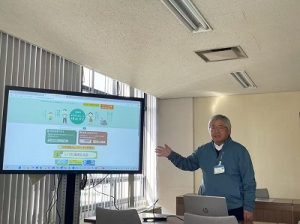

あおぞら財団事務局長藤江さんが訪問団にあおぞら財団設立経緯を紹介している

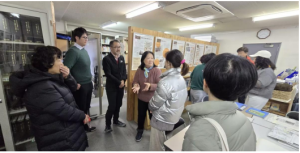

日本の経験は、中国の環境保護活動にとっても示唆に富む。環境計画を前倒しで策定し、事後対策よりも予防策を重視すること。市場メカニズムを活用し、企業が自主的に環境保護を行うよう促すこと。例えば、環境基準を満たさない企業は事業の継続が困難になるような政策を導入し、企業の意識改革を促す。消費者の環境意識の向上を図り、環境負荷の少ない製品に対する支出を促進すること。市民・NGO・企業・政府の協力を強化し、特に廃棄物処理や環境監視の分野での連携を深めること。藤江事務局長の案内で、西淀川環境公害図書館・資料室を訪れた。そこには、大気汚染による喘息被害に加え、水俣病やイタイイタイ病など重金属汚染による公害の資料が多数保存され、公害訴訟の記録も整理されていた。これらの資料は、日本の環境問題の歴史を知る貴重な「教科書」であり、後世への警鐘ともなっている。

|

|

|

|

あおぞら財団が所管する西淀川公害資料館

また、自転車で西淀川地区を巡り、自動車排ガス対策のために改良された道路や工場の変化を視察。その後、大阪市舞洲ゴミ焼却施設を訪問した。ここでは、事前に分別・回収されたゴミが焼却され、2基の焼却炉で1日450トンのゴミが処理されていた。ゴミ焼却施設は都市のゴミ処理における「最終手段」として機能すべきであり、「焼却頼み」のゴミ処理ではなく、資源の消費を抑え、限られた資源を大切に使う意識が求められる。滞在最終日には、中国の環境NGOの活動についてブルースカイ財団と意見交換を行い、中国のゴミ管理・プラスチック汚染対策・節水・学校での環境啓発活動などを紹介。また、大阪市環境局とも大気汚染対策について交流し、大阪市の津波防災センターや池田市のリサイクルマーケットを視察した。

近代日本はかつて「公害大国」であり、多くの人々が深刻な健康被害に苦しんだ。しかし、政府・企業・市民が環境保護の重要性を認識し、環境政策を優先事項として取り組んだ結果、現在の日本の姿がある。また、日本は世界で最もゴミ分別が徹底された国の一つであり、その制度を研究し、適切な部分を中国のゴミ分別政策に取り入れることで、中国の環境改善に貢献できるだろう。

金麗秀氏(温州市科普連合会)の研修レポート

―日本環境保護研修の感想―

金 麗秀

要約

2025年2月12日~14日、中国の環境NGO代表団は日本のあおぞら財団の招待を受け、大阪を訪問した。訪問中、大阪市環境局や舞洲ゴミ焼却施設、西淀川公害地域などを視察し、日本の環境政策や公害対策について学んだ。 主な学びは三点。

①「人間中心」の環境改善:西淀川の公害地域の変遷を実地調査し、住民たちの粘り強い努力による環境改善の難しさと意義を実感した。

②ステークホルダーの協力:日本のごみ処理システムが政府主導で確立され、企業・学校・NGOが協力して環境保護を推進していることを学んだ。

③ NGO間の交流強化:環境教育やプラスチック問題などに関するディスカッションを行い、国際的な協力の重要性を再認識した。

訪問を通じて、環境保護の持続的な取り組みの重要性を学び、日本の実践から多くの示唆を得たことに感謝した。

本文

2025年2月12日~14日、北京環友科技の李力理事長が率いる中国の環境NGO代表団は、日本のあおぞら財団の招待を受け、大阪を訪問しました。

3日間の研修では、温州市科普連合会の代表として中国の環境NGO組織の活動を紹介するとともに、大阪市環境局、津波・高潮防災基地、舞洲ゴミ焼却施設、池田市のコミュニティ環境ショップを訪問し、学びを深めました。

この訪問を通じて、日本のあおぞら財団の設立背景や、日本社会における公害病への対応、大阪市環境局による大気汚染の継続的な監視と環境改善の取り組みについて理解を深めました。また、舞洲ゴミ焼却施設では、まるで童話の世界のような外観と、ゴミの集中焼却処理の可視化プロセスを見学し、池田市では、家庭の不要品を地域環境ショップとして運営する取り組みを学びました。さらに、津波や高潮などの自然災害に対する防災・教育の重要性についても実感することができました。

|

|

主に以下の三つの感想と体験があります。

第一に、「人間中心」です。

環境保護には長い道のりがあり、政府や企業の経済的利益の要求に直面し、環境破壊が市民に与える影響に対しては、粘り強い戦いを続けることだけが突破口となり、持続的な改善を実現できるということです。

自転車で実地調査を行い、西淀川の公害地域の現状を確認しました。藤江澈事務局長が紹介した1960年代の西淀川区の大気汚染に関する報告書を照らし合わせ、山下明さんが公害の被害者として大気汚染が体に与えた深刻な影響を語ったことを思い出し、大阪西淀川の環境がどのように変わったのかを実感しました(汚染された空気から現在の青い空と青い水、鳥のさえずりと花の香りへ;痛みを伴う公害の被害者から現在の住民たちののんびりした生活へ)。また、西淀川公害環境資料館での詳細な記録を見学し、当時の森協理事長がどのような状況にあったのか、また民衆がどれほど苦しんでいたのかを深く感じました。そして、20年間の粘り強い努力がもたらした環境改善の難しさを痛感し、何十年もの努力に心から感謝するとともに、その背後にある精神的な力を感じました。青い空と青い水を次世代に引き継ぐという美しいビジョンに感動しました。

|

|

第二に、政府と環境NGOが協力し、すべての人々がグリーンな環境保護を実践し、社会の持続可能な発展を促進する。

龍谷大学、あおぞら財団、そしてその周辺の住民住宅を実地調査することを通じて、日本が公共環境や家庭ごみの分別収集、統一回収、集中焼却処理を行い、最終的に廃棄物を資源として再利用し、発電と電力供給に活用するシステムを実現していることを知りました。これらの活動は政府の主導で実施され、都市全体の環境衛生を確保しています。政府が主導し、すべての市民が環境保護に取り組むように導くことで、最終的にはみんなが環境改善に貢献し、その恩恵を享受できる環境が整います。企業、学校、そしてNGOが協力して政府の広報教育を支援し、共同で推進しています。日本はすでに素晴らしい居住環境を実現しており、将来的に中国もこのような実現に向けて進んでいくことを信じています。

第三に、NGO間で継続的に交流・共有を行い、能力を高め、より多くのリソースを取り込み、組織の影響力を強化する。

2月13日の夜、温州の節水週間環境教育を報告し、黒竜江省852農場中学の小白樺環境保護サークルの活動、零盟の廃棄プラスチック処理、河北省の馬倍戦環境保護専門弁護士などに耳を傾け、4つのテーマに関するディスカッション視野を広げ、学び合いの機会を増やし、環境NGOの影響力を高めていくことを学びました。これにより、人類の持続可能な発展にさらに大きな貢献をするための力をつけました。

最後に、李力先生と日本あおぞら財団の藤江事務局長に感謝し、大阪環境局などの支援に感謝します。また、行程中に関わってくださったすべての熱心なスタッフの方々にも感謝の意を表します!

全体の見学過程で、舞場ごみ焼却処理センターの童話のような外観デザインやデザイナーの作品展示に深く感銘を受けました。この故人のデザイナーが私たちに美学的な体験を提供してくださったことに感謝しています。

温州市科普連合会金麗秀

2025年2月19日

李国良氏(黒龍江省八五二農場中学)の研修レポート

—日本公害環境問題シンポジウムへの参加感想—

李 国良

要約

大阪市に到着後、温かい歓迎を受け、大阪の清潔で整然とした街並みに感銘を受けた。西淀川公害(あおぞら財団)シンポジウムでは、大阪が1950年代の深刻な公害からどのように環境模範都市へと変貌を遂げたかを学び、日本のごみ分別制度や舞洲ごみ処理施設の先進的な技術にも触れた。特に、日本の環境意識の高さと、その意識を醸成するための長年の取り組みに感心した。

日本の成功事例は、中国にとっても大いに参考になると感じ、環境保護には人々の意識と継続的な努力が不可欠であることを再認識した。中国も一定の成果を上げているが、まだ多くの課題が残されており、他国の経験を活かしつつ独自の解決策を模索することが重要だと考える。今回の訪問を通じて、環境保護の重要性と緊急性を改めて実感し、日本で得た知見を活かして中国の環境改善に貢献していきたいと強く思った。

本文

2025年2月7日、私は日本・大阪への旅に出発し、非常に意義深い交流と学びの機会を迎えました。大阪空港に到着すると、藤江先生と李力先生がすでに待っていてくださり、その温かい笑顔が旅の疲れを一瞬で吹き飛ばし、今回の日本訪問への期待が一層高まりました。

今回の旅では、北京環友科学技術センターのセンター長李力先生とご一緒する機会を得て、大いに学ぶことができました。李力先生の、物事を処理する際の厳格さと細やかさ、旅程を手配する際の配慮と気遣い、そしてチームメンバーへの細やかな心遣いには深く感銘を受けました。また、日本の藤江先生や桜井先生の温かいもてなしも心地よく、本当に「おもてなし」の精神を感じることができました。一緒に旅をした於文さん、金麗秀さん、王少蓉さん、鄭涵洋さんらとも素晴らしい思い出を作ることができ、共に学び成長する機会となりました。

2月12日から14日にかけて、日本公害環境問題シンポジウムに参加することができました。この3日間の研修では、最先端の学術知識を吸収するだけでなく、貴重な実践経験も得ることができました。また、研修の合間の8日間に、大阪周辺の市町を訪れ、日本の環境対策の成果を深く体感しました。

日本に到着してまず目に入ったのは、清潔で整然とした街並みと、洗練された快適な環境でした。どこを見ても隅々まで整っています。見上げれば青い空と白い雲が広がり、新鮮な空気を吸い込むたびに心が晴れやかになるのを感じました。これまで抱いていた大都市のイメージとは全く異なり、日本の環境対策の成果を直感的に理解することができました。

研修で、藤江先生が大阪市1950年代に直面した深刻な環境汚染問題について話されました。特に西淀川地区の環境改善は顕著で、「あおぞら財団」が達成した大きな成果の一つでもあります。当時、経済の急成長を追求する中で、多くの工場が次々と建てられました。それにより経済は発展したものの、自然環境は深刻なダメージを受けました。河川は汚染され、空はスモッグに覆われ、人々の生活の質は急激に低下しました。しかし、日本政府や環境保護団体、市民の長年にわたるたゆまぬ努力によって、大阪市は「公害の街」から「環境モデル都市」へと見事に生まれ変わりました。

日本のごみ分別の優れた取り組みは、特に学ぶべき点だと感じました。政府が関連法規を厳格に施行し、ごみ分別のための制度をしっかりと整備した。また、市民も積極的に協力し、分別ルールを自主的に守るようになりました。これにより、ごみの発生が大幅に抑制されています。このような環境意識の醸成は、一日で実現するものではなく、長年の啓発活動と実践を積み重ねた結果なのだと理解しました。

さらに、大阪の舞洲ごみ焼却施設を見学したこと、大変勉強になりました。この施設は、ごみの焼却プロセス、公害対策、余熱の活用など、あらゆる面で世界最先端の技術を誇っています。外観はまるで芸術の殿堂のようで、従来のごみ処理施設のイメージとは全く異なります。内部は清潔で整理され、最新の設備が高効率で稼働し、ごみをエネルギーへと変換し、資源循環を実現していました。環境保護と美しさ、効率性は決して相反するものではないことを、実感として理解しました。

日本の環境対策の成功事例は、私たちにとって非常に貴重な参考になります。かつては深刻な工業汚染に悩まされていた日本が、今では環境保全のモデル国となりました。この変革の過程を通じて、環境保護には無限の可能性があることを強く感じました。その中でも、人という要素が最も重要であることを改めて認識しました。すべての人が強い環境保護意識を持ち、日常生活のあらゆる場面で環境保護を実践していくことが、真の環境保全につながるのです。

一方、中国も環境保護において一定の成果を上げているものの、まだ多くの課題を抱えており、克服すべき道のりは長いと感じています。しかし、私たちが力を合わせ、他国の成功事例を積極的に学びつつ、自国の実情に合わせた取り組みを継続し、創造的に努力していけば、きっと同じ青空の下で、美しい環境を築くことができると信じています。

今回の日本訪問を通じて、環境保護の重要性と緊急性を深く理解することができました。日本で学んだ知識や経験を中国に持ち帰り、環境保全の取り組みに積極的に貢献し、美しい自然を守るために尽力していきたいと思います。

2025年2月20日

馬倍戦氏(河北馬倍戦法律事務所)の研修レポート

—訪日研修心得—

馬 倍戦

全文

2025年2月10日から15日まで、北京市朝阳区環友科学技術研究センターの李力先生とともに、日本の環境分野の学者や弁護士を訪問し、龍谷大学、ゴミ焼却発電所、環境局、環境NGOなどの機関を見学しました。その訪問の見聞を以下にまとめます。

1. 日本の環境法学者

2025年2月10日、日本の龍谷大学を訪問し、環境法の櫻井次郎教授と面会し、研究室を見学しました。研究室の書棚には多数の環境法に関する書籍があり、その中には中国の環境法に関する書籍も多く含まれていました。櫻井先生の研究室を見る限り、日本の学者の方が中国の環境法を深く研究していると感じました。

また、訪問時には河北馬倍戦法律事務所が編著する『環境保護部署は如何に責任を負う』『環境行政執行要項』など、中国の環境法関連書籍を贈りました。

2. 日本の環境NGO

2025年2月12日、大阪の「あおぞら財団」を訪問しました。この団体は1996年に設立された非営利組織(NPO)で、公害地域の再生を目指し、環境教育や公害患者の健康保障、国際交流などを行っています。2013年に初めて訪問した際と同じように、彼らは今も継続して環境保護活動を行っており、その奉仕的な姿勢に深く感銘を受けました。日本の環境NGOは専門知識を活かし、社会的な議論を喚起し、政策提言や監視活動を行うことで、環境保護の進展に大きく貢献しています。

実は、中国でも李力先生の環友科学技術研究センターなど優秀な環境NPO団体が活動しています。勿論、NPO・NGOを語る時に、日中の背景も視野に入れるべきである。

3. 日本の環境行政

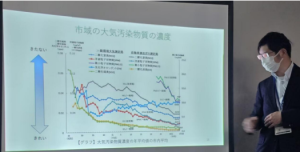

2025年2月13日、大阪市環境局を訪問し、環境管理課の三元真課長と片山晴雄さんが大阪の大気汚染監視についての説明を受けました。日本では中央政府に環境省があり、都道府県や市町村にも環境部門が設置されています。西淀川区のような行政区にも環境保護を担当する機関があり、地域ごとの環境管理が行われています。日本でも大気質ランキングが存在し、全体的に中国よりも空気の質が良いものの、中国も過去と比べて大きく改善されているとのことでした。

ただ、日本の環境規制や企業への監査制度について、中国のような環境部門の現場監督や処罰をくだすなどは、まだ十分に理解できませんでした。

4. 日本のゴミ焼却施設

2025年2月13日、大阪湾の人工島・舞洲にあるゴミ焼却発電施設「舞洲工場」を見学しました。この施設は、オーストリアの芸術家フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサーによって設計され、カラフルな外観が特徴的な建築物となっています。舞洲工場では、最新の焼却技術を用いてゴミをエネルギーに変換し、環境負荷の低減に努めています。一般市民向けの見学通路も設けられており、環境意識の向上にも貢献しています。

ただし、日本のゴミ焼却施設は人口減少に伴い徐々に数が減少しており、ゴミ焼却自体も経済的に赤字が続いているとのことでした。

5. 日本のゴミ分別制度

日本の街中にはゴミの分別回収箱が設置されており、細かく分類されています。地域によって基準は異なりますが、主に以下のように分類されています。

可燃ゴミ(生ゴミ、紙くず、衣類、木製品、一部のプラスチック)

不燃ゴミ(金属、ガラス、陶器、小型家電)

資源ゴミ(新聞、雑誌、段ボール、ペットボトル、ガラス瓶、缶)

粗大ゴミ(家具、家電、自転車など、事前予約と処理費用が必要)

有害ゴミ(電池、蛍光灯、水銀温度計など、特別処理が必要)

さらに、一部の地域ではプラスチックゴミや瓶・缶ゴミを個別に回収しています。日本のゴミ分別制度は非常に合理的で、資源の再利用を促進する仕組みが整っています。

6. 日本の法律事務所

2025年2月14日、大阪梅田にある「大川・村松・坂本法律事務所」を訪問し、村松昭夫弁護士と面談しました。日本には約45,000人の弁護士が存在し、その半数が東京に集中しています。大阪には約4,000人の弁護士がいるものの、人口1,200万人あたり3.75人と、中国(5.7人)よりも少ない状況です。日本の環境弁護士は主に公害被害者の支援を行い、公害弁護士連絡会などの組織に所属しています。日本には河北馬倍戦法律事務のような環境専門の法律事務所は存在しません。

7. 日本の環境法体系

研修には時間が限られたので、日本の環境法律体系を把握できていませんでした。以下はネット上の情報をまとめたものです。

日本の環境法体系は比較的整備されており、主に以下の法律で構成されています。

環境基本法(1993年制定):環境保護の基本原則を定める。

公害対策基本法(1967年制定):大気汚染、水質汚染、騒音などの公害防止措置を規定。

自然環境保全法(1972年制定):自然保護と生物多様性の維持を目的とする。

廃棄物処理法(1970年制定):ゴミの収集、運搬、処理の規則を定める。

水質汚濁防止法(1970年制定):水資源保護のための規則を定める。

大気汚染防止法(1968年制定):大気汚染の防止と排出基準を規定。

日本の環境基準は国際標準よりも厳しく、状況に応じて改定が行われています。

8. 訪問のまとめ

今回の訪問を通じて、日本の環境法制度や環境NGO、ゴミ処理システムなどについて深く学ぶことができました。特に、日本の環境NGOの活動やゴミ分別の徹底ぶりは、中国の環境保護政策にも大いに参考になると感じました。今後は、日本の環境対策をより詳しく研究し、中国の環境改善に貢献していきたいと考えています。