ベトナムの環境活動

ベトナムの環境活動

vietnam2025.1

2024年度は、これまでもつながりのあるベトナム環境NGO「Live&Learn」のDo Van Nguyet氏と、NGUYEN THI PHUONG NHUNG氏を日本現地(大気汚染公害地域:大阪市西淀川区)に招き、環境問題に関する研修を行なう。

2025年1月22日(水)、ベトナム環境NGO「LIVE&LEARN」を日本に招いた。日本の公害地域における経験・取組をより理解してもらい、また、ベトナムの現状と活動についてお話を伺いました。

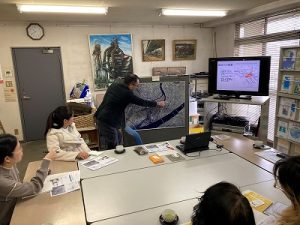

【1】日越公害・環境問題に関する研修プログラムの説明(1/22)

研修の一日目に、あおぞらビル5階のあおぞら財団付属 西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)で、事務局長藤江が西淀川地域での大気汚染公害と裁判、あおぞら財団立ち上げの経緯を紹介した。その後、ベトナム訪問団から自らの関心分野と問題意識を共有し、日越の環境・公害問題の対策について意見交換を行った。

|

|

|

|

【2】日本公害患者との会話(1/22)

公害患者の語り部の岡崎さんと西淀川公害患者と家族の会の事務局長上田さんが、公害に関する自分の経験を共有した。公害患者生の声を聴いて、高度経済成長期で経済発展の犠牲者となった公害患者の遭遇や、公害の深刻さを知るようになった。

|

|

|

|

【3】タンデム自転車でフィールドワーク(1/22)

公害による汚染でどぶ川となった大野川を再生して緑陰道路として復活された経緯と、災害に備えている西淀川地区の現状を知ってもらうため、タンデム自転車で西淀川地域を巡る見学を行った。タンデム自転車で大野川緑陰道路に沿って、淀川堤防まで走った。途中に、水害を防ぐため作られた地下の大放水路、居住地に目立つ煙突を持つごみ焼却施設西淀工場、地盤沈下により海水面以下にある区内の建物を水害から守る淀川堤防、道路沿線で設置された大気汚染物質の監視装置などを見学した。

|

|

|

|

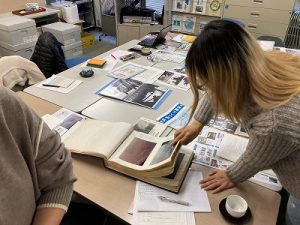

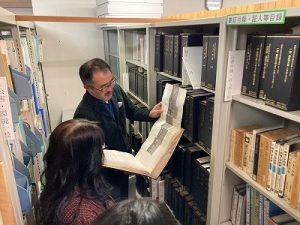

【4】資料館見学(1/22)

あおぞら財団は西淀川公害や訴訟資料を収集保存している。市民の生の声、訴訟のため集めた資料、弁護士の各種の資料など一次資料を通して、公害問題に苦しむ市民の実情や公害訴訟を行う決意が感じられる。これらあおぞら財団に所蔵する資料を見学した。

|

|

|

|

【5】大阪環境局(ATC)見学(1/23)

研修の二日目午前10時、大阪南港ATCにある大阪市環境局に訪問した。大阪市環境局環境管理部環境管理課の方が、大阪大気汚染の状況と対策取組の変遷について紹介した。大気汚染の常時監視システムの体験を通して、大阪市内の大気汚染状況をはっきり把握することができた。また、環境教育に活かせるゲームも体験してもらった。

|

|

|

|

【6】舞洲ごみ焼却場(1/23)

舞洲にある、童話でのお城のような外見を持つ舞洲ごみ焼却場に訪問した。いかに安全でゴミを焼却するのか、サーマルリサイクルで生じたエネルギーをどう活かすのかなどについて見学した。

|

|

|

|

【7】津波・高潮ステーション(1/23)

海に囲まれた島国である日本は、地震の二次災害である津波と高潮の災害をよく受けている。津波や高潮はどのように人の生活に衝撃を与えたのか、また、この災害を防ぐためにどのような取り組みがあるのかを見学するため、大阪市西区にある津波・高潮ステーションに訪問した。

|

|

|

|

【8】京のエコロジーセンター(1/24)

研修の終日に、京都府伏見区にある環境教育施設京のエコロジーセンターに訪問した。京エコロジーセンターは環境学習と環境保全活動の拠点であり、市民地球温暖化防止に取り組む場として活用されている。そこで太陽光発電、たい肥作り、雨水溜まり、ごみ減量などエコ活動を学んだ。

|

|

|

|

グローバルな経済活動が展開される中で、今日の公害・環境問題は地域や国をこえた形で発生し、互いに影響しあっている。

ベトナムで活動する環境NGOメンバーを招き、ベトナムの最新の環境問題について報告いただき、日本の市民、専門家やNGO関係者、企業との意見交換を行う日越環境問題サロンを開催する。

今後の日越における公害・環境問題の解決に向けて、お互いに理解し、協働していくための意見交換をおこなう。

【発表者】

DO VAN NGUYET氏 (Director of Center of Live and Learn for Environment and Community)

【発表内容】

タイトル:Local initiatives on clean air and environment protect

DO VAN NGUYET氏のご報告によって、ベトナムの大気汚染の状況、これからベトナムの汚染対策、およびハノイの市民の努力が分かるようになった。

【1】ベトナムの大気汚染状況

ベトナムは今、経済発展とともに、大気環境は深刻になった。PM2.5だけではなく、肉眼でも見えるくらいのスモックもベトナムでよく見られる。大気汚染が最も深刻だったのは、2000年から2020年間の20年、工場が大量建てられた時期である。また、PM2.5のほか、交通量の増加によって、バイクからの排ガスと、料理を作るため、練炭コンロから排出された排気の硫黄酸化物や炭素酸化物も空気を汚染する要素であると指摘された。

しかし、世界中が汚染を対策していた2000年代に、例えば中国や韓国は2010年頃大気汚染対策に関する法律や動きが打出されて、大気汚染が大分よくなったが、当時ベトナムでは大きな問題として認識されていなかった。

2018年から2019年に、アメリカがハノイで測定した大気汚染状況を公表したので、環境問題はインターネットで話題となった。ただし、ベトナムの環境問題の深刻さを海外観光客に知らせたくないので、政府は測定器がおかしいと主張し、そのデータを認めていなかった。

また、NGOにのみならず、大学においても環境問題を研究する人材がいないことは、課題である。

【2】これからベトナムの汚染対策

・環境問題は重要な問題であると、新聞やテレビを通じて、市民に分かりやすく説明する。

・大気汚染観測所は少ないが、観測内容を市民に伝える。

・環境管理や健康管理に関する取組をする。

・子どもに環境問題に関する授業をする。

・子どものために、渋滞する時バイクのエンジンを閉じる呼び込みをする。

・国内外の環境NGOと連携する。

【3】ハノイの市民の努力

・練炭コンロの使用廃止に関する宣伝作業をする。

・排気ガスの中の汚染物質を削減のために、バイクを改装する。

・二期作を植える、野焼きをしない。

・ごみを分類し、勝手にごみを燃やさない。

DO VAN NGUYET氏 (Director of Center of Live and Learn for Environment and Community)

大阪のクリーンエアへの道のりから学ぶ

―日本とベトナムのNGO間での経験共有とネットワーキング―

はじめに

多くのベトナム人にとって、日本は3R原則と環境管理技術で知られています。しかし、2025年1月の大阪への3日間の旅行を通じて、Live & Learn Vietnamチームは日本の50年にわたる大気汚染対策への取り組みをより深く理解しました。大気汚染との戦いは、政策や技術だけではなく、人々とその行動を促すプロセスに関わるものであり、ベトナムにもインスピレーションを与えるものです。この貴重な学びの経験は、日本とベトナムの公害および環境問題に関する研修プログラムの一環であり、あおぞら財団のメンバーたちの寛大さとホスピタリティに支えられたものです。

大気汚染との戦いは、人々が協力して変化を生み出すこと

あおぞら財団の温かい会議室で、私たちは50年前にきれいな空気を求めて戦った西淀川区の話を聞きました。最も感動的だった瞬間の一つは、大気汚染の被害者である岡崎さんと田中さんに出会ったことです。岡崎さんは数十年前に発症した喘息に苦しみ続けており、その言葉「私たちは大阪に再び青い空を取り戻すために戦っています。私たちの子どもたちのために、最も頻繁に通る道が家と病院の間だけでなくなるように」という言葉は私たちの心に深く残りました。ベトナムの多くの人々にもこれらの話を聞いて学んでほしいと思いました。

特に印象的だったのは、協力の力でした。変化は政策だけでは生まれませんでした。それは、被害者たちが一緒に声を上げ、政府機関や専門家、市民社会団体と連携して地元の産業に責任を取らせるという共同の努力でした。大阪での産業企業に対する訴訟記録を目の当たりにし、初めてその現実を理解しました。

あおぞら財団自体は、この粘り強さの産物であり、汚染被害者への補償金で資金が提供され、歴史を後世に伝えるために設立されました。これは青い空と住みやすい都市を求めた市民たちの共通のビジョンから生まれたもので、世代を超えた教育プログラムには深く感銘を受けました。岡崎さんや田中さんのような高齢者たちが学校を訪れ、彼らの経験を共有することで、過去の闘争が忘れられることなく、子どもたちの環境意識が育まれています。

自転車で町を巡る中で、私たちはコミュニティ主導の活動がもたらした具体的な結果を目の当たりにしました。かつて汚染されていた川にかかる専用の歩行者・自転車道は、あおぞら財団と大阪市民が交通汚染の制御に向けて継続的に努力してきた証です。これらの変化は、持続可能な都市開発が一度きりの解決策ではなく、継続的なプロセスであることを思い起こさせてくれました。

技術を超えて—変化のプロセス

大阪の大気汚染対策の成功は、技術だけで達成されたわけではなく、何十年にもわたる市民の関与、透明性、政策へのコミットメントによって成し遂げられました。進展には忍耐と粘り強さが必要で、市民、産業、政策立案者が長い時間をかけて協力してきました。

大阪市環境局(ATC)では、データ駆動型の管理と透明性がいかに重要な役割を果たしてきたかを学びました。1970年代からの大気監視データは、西淀川区の20年にわたる法廷闘争において重要な証拠となり、大気汚染が喘息などの病気と関連していることが明らかになりました。このデータは産業に責任を取らせ、日本の産業ダスト排出基準の制定を促しました。

現在、大阪は引き続き大気監視に投資し、市民がデータにアクセスできるように報告書や年次出版物を通じて情報提供をしています。市長と市民との年次対話も行われ、環境教育が学校で広く行われています。

これがベトナムへの重要な教訓です:技術は助けになりますが、持続的な変化にはコミュニティ、専門家、リーダーが協力し合うことが必要です。大気汚染対策は単なる結果ではなく、長期的なコミットメントが必要です。

教育:環境活動の中心

環境教育は、単なる知識を教えることではなく、行動を引き起こす経験を提供することです。日本の環境学習へのアプローチは、教科書を超え、科学、政策、コミュニティの関与を組み合わせて、複雑な問題を身近に感じさせてくれます。舞洲ゴミ焼却施設、津波・高潮防災センター、京都エコロジーセンターを訪れ、環境問題に対する理解を深めました。

舞洲ゴミ焼却施設は予想していたものとは全く異なり、色鮮やかなデザインが印象的でしたが、その中には日本の綿密な廃棄物管理システムを学べる展示がありました。ここでは、廃棄物の追跡、処理、削減がどのように行われているのかを知り、自分たちの生活習慣を見直すきっかけになりました。

津波・高潮防災センターでは、過去の津波の映像や革新的な展示を通して、教育が単なる認識にとどまらず、命を守るための知識であることを実感しました。

京都エコロジーセンターでは、炭素排出量、廃棄物削減、水の節約、生物多様性など、環境問題をテーマにした体験型展示に引き込まれました。これらの施設での学びは、環境責任が義務ではなく、小さな行動を通じて意味のある機会であることを感じさせてくれました。ベトナムにもこのような施設があれば、若者たちはもっと積極的に環境を守る活動に参加するのではないかと思いました。

今後の協力に向けての提案

私たちの大阪での時間は、単なる視察ツアーにとどまらず、教育、コミュニティ活動、環境変化への長期的なコミットメントの力を再認識させる貴重な経験でした。この貴重な交流を生かすために、以下の提案を行います:

- 交流プログラムの強化: あおぞら財団、Live & Learn、ハノイ市との長期的なパートナーシップを築き、政策立案者、教育者、コミュニティリーダー向けに定期的な知識交換を促進する。

- 市民科学の活動の拡充: あおぞら財団の大気品質監視ツールと手法をベトナムの学校や地域グループ向けに適応し、市民、特に若者が大気汚染対策を理解し、支持する力を高める。

- 大気汚染対策と意識向上のための展示・教育センターの設立: あおぞら財団と日本財団、JICAなどと協力し、ハノイで大気汚染と持続可能性に関するインタラクティブな展示を行い、環境問題をより魅力的で身近に感じさせる場を提供する。

- 都市間パートナーシップの強化: 大阪とハノイ間の協力を深め、大気品質管理、持続可能な都市計画、市民参加戦略のベストプラクティスを交換する。

あおぞら財団は、真の変化は人々が協力し、粘り強く情熱を持って取り組むことで生まれることを示してくれました。私たちは、この協力を続け、日本の教訓をベトナムに伝え、きれいな空気がすべての人の権利であり、特権でない未来を目指して努力していきたいと思います。

単なる教育旅行以上のものであり、この旅は私たちにコミュニティの行動の力、十分に情報を得た政策の必要性、そして環境教育の変革力を再認識させてくれました。私たちは新たな目的を胸にベトナムに帰り、長期的で意味のある変化に貢献するためにインスピレーションを受けました。