インドの環境活動

インドの環境活動

India 2025.2

昨年に引き続き、2025年2月にインド・デリーの弁護士事務所「LIFE」のRahul Choudhary氏を訪ねてヒアリング調査を行った。

また、国際労働機関(ILO: International Labour Organization)デリー事務所に川上剛氏を訪問し、お話を伺った。

弁護士事務所LIFE Rahul Choudhary氏 ヒアリング

国際労働機関(ILO: International Labour Organization)デリー事務所 川上 剛氏 ヒアリング

2025年2月26日(水)、インド弁護士事務所「LIFE」を訪問し、インドの現状と活動についてお話を伺いました。

↓前回の記録はこちら

https://aozora.or.jp/kokusai/india/india-2024-1

写真:左から、藤江徹、Rahul Choudhary氏(2025年2月26日)、手に持っているのは「インド環境法」

【1】大気汚染対策について

大気汚染問題はデリーでは古くからある課題で、1990年代から対策が進められてきている。当時の対策として、80年代には多くの工場がデリー郊外に移転されました。

次に、1980年代から90年代にかけて、ディーゼルバスをCNG(圧縮天然ガス)バスに転換するという対策が講じられました。その後、CNGを導入したにもかかわらず、デリーの大気汚染は悪化してしまいました。そして、IIT(インド工科大学)が、デリーにおける汚染源の構成に関する報告書を発表しました。

PM2.5測定値が昨年2024年11月に最高値を更新した。現在、何が原因かを調べている。

国としては、2019年1月に環境森林気候変動省(MoEF&CC)によって国家クリーンエアプログラム(NCAP:National Clean Air Programme)が定められている。NCAPでは、2024年までに全国で粒子状物質濃度を20~30%削減するという目標としていたが、依然としてデリーでは深刻な状況は続いている(※1)

政府としては未だ具体的なステップを辿っていないと思える。プランは立てているが実行できていない。NCAP自体に効果が出るかどうかは現時点では判断できない。そのことで裁判にもなっている。

デリー市では最高裁で大気汚染対策が必要と判決が出ている。他地域で大気汚染が問題になっていないだけで、デリーよりも環境が酷い地域もある。

昨年も11月から3月にかけて大気汚染がひどくなっているので最高裁から政府に対してプレッシャーをかけている。裁判の判決で規制を変えさせている。

環境保護と持続可能な開発を推進するための包括的な取り組みNGP(ナショナルグリーンプログラム)が定められているが、組織に環境に関しての専門家が入っていない。本当は必要だろう。裁判所にも環境に関する専門家は必要。

※1:NCAPの成果

インドの都市では2019年から2024年にかけて、PM2.5の汚染レベルが平均で27%減少した。国家清浄大気計画(NCAP)下にある都市だけでも24%の減少を記録した。中でもヴァラナシは76%減と顕著な改善を見せた。しかしながら、デリー、グルグラム、ファリダバードといった都市は依然として深刻な汚染状態にある。2022年に、NCAPの目標は都市における粒子状物質の濃度を40%削減するように改訂され、期限が2025-26年まで延長されている。

【2】大気汚染の原因と対策/GRAPについて

・大気汚染については様々な要因が重なっている。野焼きだけが原因ではない。

・建物工事で使われるグラインダー、工事による粉塵(ダスト)が問題。

・ごみ処理場(ランドフィールド)での焼却も問題。

・20%は自動車が原因となっている。ガソリン車は15年経ったら、ディーゼル車は10年経ったら、廃棄するようになっている。

・工場が隠れて不正行為を行っていることも考えられる。

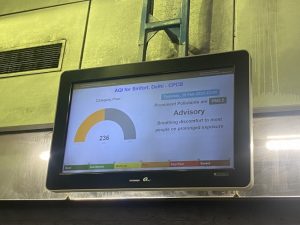

・GRAP対策※2では、数値が高いほど強い規制をかけている(空気質指数に合わせて4段階の規制あり)。昨年11-12月にかけてステージ4の規制(流入規制、学校も閉鎖)がかかった。数値が下がれば規制も緩和される。

・今回2024-2025年はGRAPで手を打った。外部からの流入車規制、ディーゼルは入境禁止、学校も閉鎖。最高裁判所※3からも対策を求めた。インドでは、裁判所から求められたことについて、行政は一応はやっている。

※2:GRAP規制(Graded Response Action Plan)出典:JETRO https://www.jetro.go.jp/ より

インドのデリー首都圏・周辺地域の大気汚染対策を所管する大気質管理局(CAQM)は2022年10月以降、デリー首都圏の大気汚染対策の一環として、空気質指数(AQI)が201以上となる場合には、AQIの水準に応じた段階的な各種規制「行動計画:GRAP」を課してきた。

・ステージ1(AQI201~300):建設現場での資材や廃棄物を敷地内保管。工事面積が500平方メートル以上の現場について事前登録。

・ステージ2(同301~400):建設現場の防じん対策の定期的な検査と、厳格な運用。ディーゼル発電機の使用を規制。

・ステージ3(同401~450):建設工事の原則停止。旧式車両に対する交通規制(州政府の判断による、後述)。

・ステージ4(同451~):デリー市内のトラック通行を原則禁止。学校の閉鎖(州政府の判断による)。

トラック(ガス・電動車両以外)のデリー準州へのトラックの入境禁止(注3)

デリー準州以外で登録された小型商用車の同州への入境禁止(注3)

中型・大型商用車(ディーゼル車両)のデリー準州内での通行禁止(注3)

学校でオンライン授業への移行(注2)

公的機関、地方自治体、民間企業の従業員のうち50%の人員を在宅勤務へ移行(注2)

そのほか、教育機関、商業活動の閉鎖、車両の走行許可発出など緊急的追加措置も可能

(注2)執行の決定権限は各州政府に委ねられている。

(注3)ただし、生活必需品の運搬やエッセンシャルサービスの提供をする場合を除く。

※3:Supreme Court of India, Apex Court of India)は、インド憲法下における最上級上訴裁判所

【3】この一年での変化は?

・昨年11月から、LIFEも含めた沢山の弁護士が参加して、大気汚染の規制が守られているかを調べるチームができた。アドボカシー(advocacy)的組織。また、政府系の法律専門家の団体(UNION OF INDIA)は1985年からある。

・裁判で、デリーへの出入り口は113か所あることが判明している。これらの出入りを止める必要があり、どのように出入りを止めているのかをチェックしている。

・また、廃棄物(garbage)を燃やしてはいけない規則を守っているかもチェックしている。

・工場に対しても、政府はカテゴリー(レッド)リストを所有している。大工場は許可をとって操業しているが、中小企業はできてない。罰金も厳しくなる方向で進んでいる。

・大気汚染に対しては、個別の工場への規制はこれまでなかった。今からやろうとしている。大気汚染をしている会社に立ち入り検査、改善させる。

・政府による環境規制は厳しくなってきている。人によって受け取り方は異なるだろうが、ガンジス川での沐浴を行うにしても、本当に水はきれいなのか?を考えてみる必要がある。ルールを守ろうとするかどうかは人による。デリーでは花火はダメだが、ディワリ(祭り)では花火を行っている。

・デリー全体での総量規制は行われていない。新しい工場ができる場合はアセスメントを行う。大気汚染がひどい地域では止めている。他に工場が無い場合などは止まらない。10年ほど前は新しい工場は建設することができなかったが規制が緩和されている。昔は裁判になった。

【4】今後の日印での取り組みについて

・日本とインドでは社会制度や環境が異なるので、法律家や専門家などを交えたオンライン勉強会を複数回、開催する。

・まずは大気汚染をテーマに実施し、課題を明確にしていく。

写真:デリー地下鉄(メトロ)ホーム上の大気汚染測定値の表示画面

通訳:Dinesh Jaggi

記 :藤江徹(あおぞら財団)

2025年3月3日(月)に 国際労働機関(ILO: International Labour Organization)デリー事務所にて、川上剛氏より、インドを含む南アジア地域の環境問題とILOの取組みについてお話を伺った。

【1】ILOの取組について

https://www.ilo.org/regions-and-countries/asia-and-pacific/india

・ILO(国際労働機関)の取組は、労働者の権利保護、雇用促進、社会的保護、労働条件の改善などを柱に、多国間で働く人々の福祉と公正を推進することです。

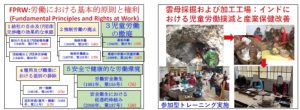

・ILOは、政府、労働組合、経営者の3者で構成され、5つの基本原則に沿って活動している。ILO、政府だけではなく、経済団体・労働組合も投票権を持っていることは特徴の一つ。

・デリー事務所では、インドを含む南アジア地域が担当し、中小企業の現場が支援対象となっている。例えば、パキスタン地域でサッカーボールを製作している事業所があり、東京オリンピックでも使用された。同事業所に対しての指導には日本からも費用が出ている。

・現在、各国で非常勤勤務(デリバリーワーカー)が問題になっている。交通事故、カスハラなどへの対応等が課題。

・国際労働基準は1919年につくられた制度。第一次世界大戦の原因の一つとして、労働条件の不備が指摘されていたことがきっかけ。

・例えば、児童労働(インド)化粧品に使用されている雲母の採取に児童が関わっていた。危険であるが、貧しい家庭環境の中では直ぐに辞めることも難しい。そこで、1~2年かけて親への就業訓練を行った。

・ラージャスタン(ジャイプールの近く)地域では砂岩→岩切を行うことで、じん肺が発生し、25,000人が認定を受けた。

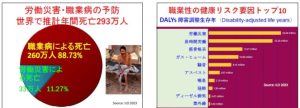

・インド13億人の人口を有し、毎年、20~30か所から200か所で職業病が発見されている。仕事での死者のうち、職業病260万人、労働災害33万人となっており、職業病の方が多い。

・アスベストの場合、インド・中国では使用が禁止されていない。ネパール、シンガボールでは禁止されている。全体の使用量は減っている。ILOでは2016年に使用禁止が決議されている。ノンアスベストの製品も増えた。タイの事例では、セメントにアスベストを使用するのを止めた。「今、使用していると将来ビジネスとして大変なことになりますよ」と助言した。

・インドでの有名な労働災害としては、ラナ・プラザ(2013年)事故がある。縫製工場の入っていたビルの倒壊事故、1500名が亡くなった。https://ideasforgood.jp/glossary/rana-plaza-collapse/

同事故から、サプライチェーンの労働環境への関心が高まった。

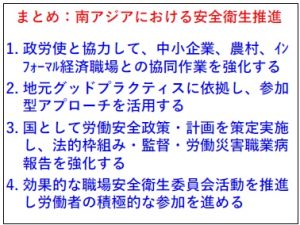

・ILOで行っているいるのは、現場でのトレーニング活動、労使による話し合い、現地トレーナー育成、アクションチェックリスト(地元地域での良い事例を示す)を進めている。

・南アジアでは、インフォーマルな事業者が9割であることから規制をつくってもなかなか及ばない。正式な制度や法律の下に置くフォーマライゼーション(formalization)を進めることも課題。

・家庭内労働、例えば仏像の金メッキには水銀を使用しているケララ州の事例では、製品の多くは日本・中国への輸出。

・今後課題になってくるのが、温暖化とともに進む熱中症対策。2033年には労働時間を3.3%減らさないといけないという予測が出ている。実際に暑くなったと感じる。最高気温が40度→50度へと変化。対策として、13~15時に仕事を休む等の事例もある。

・農業でも、農薬の使用、過大な労働時間が問題になり、トレーナー育成を進めている。畑に行く道がない、道中で蛇にかまれるなどのリスクがあるなど、就農環境から考えていく必要がある。例えば、スリランカの場合はお茶を栽培しているが、動物(豹、象)に襲われる危険がある。

・インドでは、ゴミ収集や下水道掃除における労働環境の改善も必要。

・大型船の解体も大きな産業となっており、対策が必要。

・大気汚染について言うと、デリーの環境は赴任した7年前からあまり変わらない、もしくは悪くなっていると感じる。経済発展の段階の違いがあり、早く改善の方向にしていくことが大事。日本からできることとしては、中小企業への技術協力、シンプルでローコストなやれることを伝えること。多くの人は「環境改善はできるなら改善したい」と思っている。

川上剛氏より頂いた資料(一部)より

ILOニューデリー事務所が入っているインド・ハビタット・センターも素敵な建物でした。

https://www.indiahabitat.org/