追手門学院大学社会学部社会問題コース フィールドワーク(11/16)

11月16日(日)、追手門学院大学社会学部社会問題コースの西淀川フィールドワークが行われました。

今回の参加者は学生さん7人と引率の藤吉圭二先生。学生さんは事前に『西淀川公害の40年』の冒頭部分を読んで来られていますので、予習もばっちりです。

出来島駅を出発し、かつて公害道路と呼ばれた国道43号、公害の石碑があるあおぞら苑、公害患者の拠点だった千北診療所、大和田マスジド、大野川緑陰道路をめぐり、あおぞら財団まで歩きました。

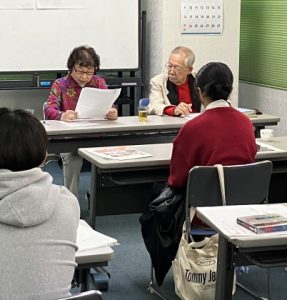

あおぞら財団に到着後、ワークショップの「フォトランゲージ」やスタッフから西淀川公害についての解説を行った後に、西淀川公害患者と家族の会の須恵佐興子さんのお話です。

1960年代の西淀川は大気汚染が深刻で、晴れの日でも「いつもどんより曇り空」であったこと、洗濯物を干しても煤煙で汚れてしまったこと、そして、公害のために公害病になってしまっただけでなく、配偶者の眼の病気が重なってしまい必死で生活していたことを語っていただきました。

学生さんからは次のような感想が寄せられました。

・患者さんの話や資料館でみた当時の方の言葉、写真や資料が印象に残った。

・いまだに公害問題は根強く残っていることに驚いた

・フィールドワークで西淀川の中で色々な公害対策がされているのを知った。

・自分の住んでいる地域で起こっている公害や、その対策について身近なところから学びたい。

・車の使い方や電気の使い方など自分にもできる事は多いと思う。

・公害という自分が経験したことのないものを身近に感じられる機会として有意義だった。

引率の藤吉先生は、社会学は当たり前を疑う学問であるとのお話がありました。今は当たり前のように感じられる青空が、以前は当たり前ではなかったこと、青空を未来に手渡したいと努力された公害患者さんのことが学生さんの心に残ったことをとても嬉しく思います。また、大学での研究や生活といった様々な場面に、活かしてもらいたいです。是非、卒論で公害のことを取り上げ、エコミューズの資料を活用してもらえたらと思います。

(スタッフ谷内)