10月28日、弁護士や裁判官の「卵」〜司法修習生の研修を受け入れました。

10人の修習生が2人の弁護士に伴われて、朝、阪神電車出来島駅に到着。

まずは、大量の大型車が行き交う43号線で大気汚染を体感、大気測定局のある出来島小学校、淀中学校を経由して、あおぞら苑へと向かいました。

43号線の様子

デーサービス「あおぞら苑」の見学では、たまたまこの日、

利用者として訪れていた西淀川公害裁判の原告の塚口さんの話を聞くことができました。

「公害環境問題の現場を歩く」と名付けられた大阪弁護士会による司法修習生実務修習。

公害患者の語り部、岡崎さんと池永さんから被害の実態を話してもらいました。

西淀川公害患者と家族の会、森脇会長も登場。

国土交通省大阪国道事務所から松田好生事業対策館ら3人に和解後の環境改善事業の説明をしてもらいました。

西淀病院 穐久先生からは「西淀川病院と民医連」のお話。

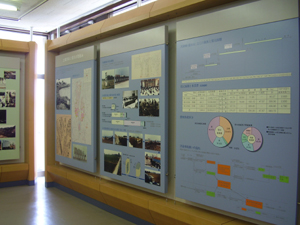

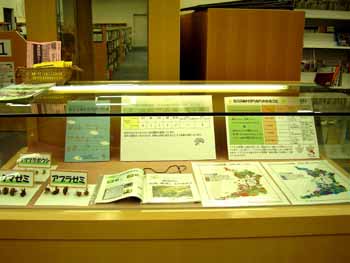

公害裁判資料が保存されている資料館エコミューズも見学しました。

修習生らは、この日見上げる青空が、かつては灰色だったことに驚き、「実務家として将来のヴィジョンについて考えることができたのではないか」と評価を頂きました。

引率の弁護士さんから頂いたメールを紹介します。

〜〜

本日はありがとうございました。

患者さんの声と医師の声と、そして、国土交通省の声と

全く違う立場からの意見を聞くことができ

大変有意義な研修プログラムであったと思います。

帰りの立ち話ではありますが、

修習生も、今日は青空が広がる良い天気でしたが、

昔は青空がなく、灰色であったことに驚きを隠せないようでした。

また、立証の困難性について、

どのように聴き取りをするか等について話合いをしていました。

今回の研修のおかげで

それぞれが(私も含めて)実務家として

将来のヴイジョンについて考えることができたのではないかと思います。

〜〜