大阪歴史博物館では特別展「水都大阪と淀川」を開催中です。

9月18日(土)〜11月15日(月)火曜日休館 9:30〜17:00

詳しくはこちら

http://www.mus-his.city.osaka.jp/

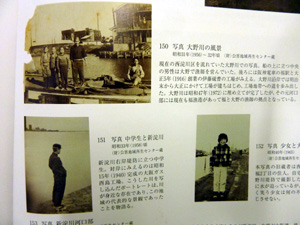

あおぞら財団附属「西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)」

から写真資料を4点、提供しています。

図録から一部紹介します。

その他、淀川にまつわる地図や写真などたくさんの資料が

展示されていますので、ぜひ、会期中に足をお運びください。

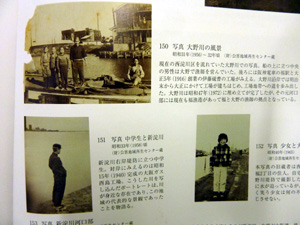

あおぞら財団附属「西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)」

から写真資料を4点、提供しています。

図録から一部紹介します。

その他、淀川にまつわる地図や写真などたくさんの資料が

展示されていますので、ぜひ、会期中に足をお運びください。

班は全部で6つに分かれていて、それぞれの班では以下の調べ学習をします。

1班・語り部さんの等身大パネルの作成

・語り部さんから聞いたお話をまとめる

(語り部:池永末子さん、永野千代子さん、岡崎久女さん)

【2班〜6班 新聞作り】

テーマ

2班裁判、訴訟

3班住民運動

4班今後の西淀川

5班公害による病気

6班大気汚染

それぞれのテーマに関する資料を貸してもらったり、職員に詳しい話を聞いたりしているところです。

各班代表の6人の生徒さんは真剣に話を聞いていました。

資料や話を参考に、頑張っていい新聞などを作って下さいね。

完成を楽しみにしています。

あおぞら財団インターン生 近畿大学3年 岡松成美

インターン生 京都府立大学 池田玲菜

使用済みの天ぷら油と手ごろなこびんをご持参ください。

なければ、こちらで、ご用意します。

こちらで、用意したテンプル、クレヨンを混ぜて熱っし、色とりどりのキャンドルを作りましょう。

【日時】平成22年9月18日(土)午後2時〜3時30分

【場所】西淀川図書館多目的室

【講師】林美帆(あおぞら財団スタッフ)

【定員】20組40名(幼児は、保護者と組になって申し込んでください。)

お問合せ:大阪市立西淀川図書館 ℡6474-7900

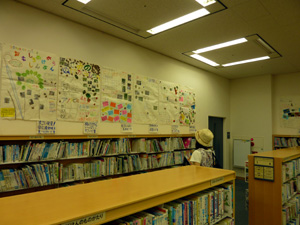

「セミのぬけがらしらべ セミしんぶん」(壁面展示)

8月にセミのぬけがらしらべをした時にみんなで作ったセミしんぶんを展示しています。

個性豊かなセミしんぶんを見て下さい。

■期間

9月1日〜10月31日

■場所

西淀川図書館

■交通アクセス

JR東西線「御幣島駅」①号出口すぐ

■開館時間

◎火曜日〜金曜日(第3木曜日は休館):午前10時〜午後7時

◎土曜日・日曜日・祝・休日、7月26日〜8月30日の月曜日:午前10時〜午後5時

■休館日

9/6,13,16,27日

10/4,18,21,25日

作業をしたインターン生としての感想

8月23日から31日までエコミューズの資料をスキャナで取り込んで印刷してパネルに貼るという作業を中心にしていました。

なかなか印刷の色がうまくでなかったり、失敗もしましたが、職員のみなさんが指示やアドバイスをしてくださり、なんとか完成しました。

パノラマ写真の撮影場所がわかるようにグーグルマップもあります。

みなさんに分かりやすく伝わればなぁと思っています。

ぜひみなさんお越しください。

インターン生 西村友希