〜第9回「緑陰道路サロン」イベント〜

「中島大水道の東淀川部分を訪ねる」

「中島大水道跡を訪ねる」「元庄屋さんのご子孫からお話を伺う」 一鉼正義氏

「ECOまちさわやか発電所施設見学」 大阪市初の太陽光市民共同発電施設

日時5月22日(土)

9時30分 阪急淡路駅西口に集合。

12半ごろ豊新福祉会館(東淀川区役所近く)で終了。

先着50名定員になり次第締め切ります。

※約1時間歩きます。 資料代500円 その後希望者は昼食会※

共催 緑陰道路サロン ECOまちネットワーク・よどがわ

協力 大阪経済大学地域活性化センター

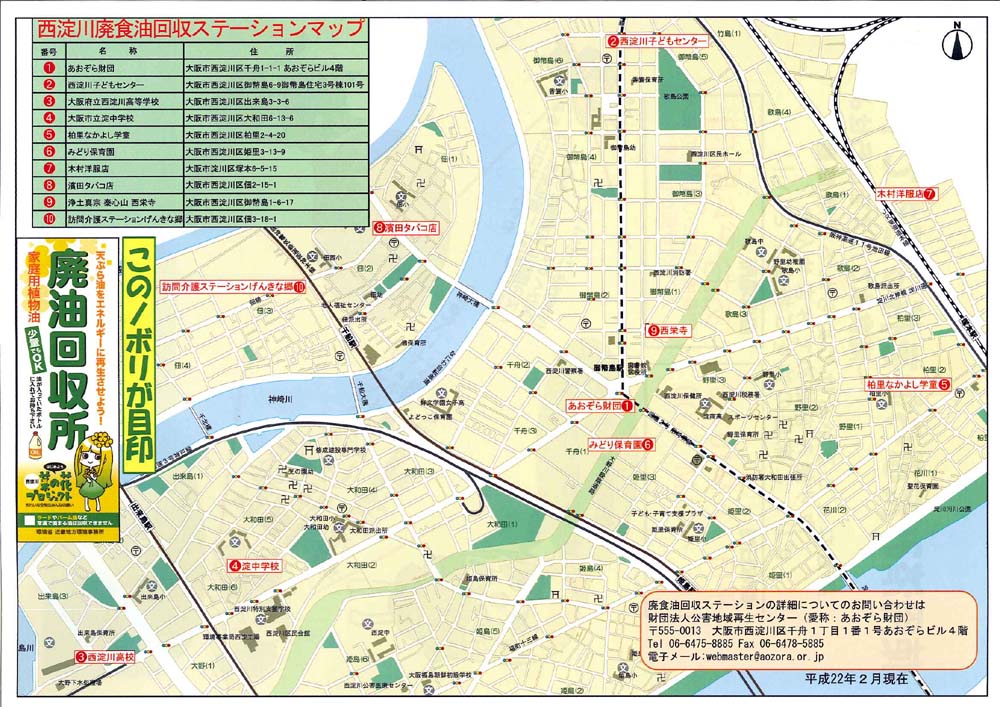

◆申し込み先◆ 事務局「あおぞら財団」 TEL06-6475-5885 FAX06-6478-5885 webmaster☆aozora.or.jp ←アドレスの☆の部分を@に変えて下さい。

〒555-0013大阪市西淀川区千舟1‐1‐1あおぞらビル4階(最寄駅:JR東西線御幣島駅⑪番出口UFJ銀行並び)

皆さんのご参加お待ちしています!