あおぞら財団インターン実習生 大阪経済大学2回生 宮路崇之

9月20日(日曜日)に東淀川区役所で第35回東淀川区民祭りがありました。僕はそのまつりで廃油回収のお手伝いをさせて貰いました。

当日は天気に恵まれ、9月とは思えないほど快晴でした。まつり当日はシルバーウィーク真最中ということもあり、お客さんもたくさん来場されていました。

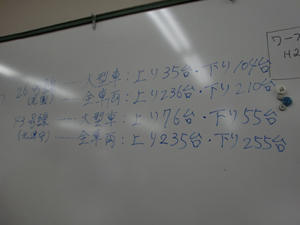

廃油回収にもたくさんのお客さんが来てくださりました。当初用意していたポリタンクでは足りなくなってしまいポリタンクを買い足しに走るという嬉しいハプニングがありました。今年は37名の方が協力してくださり、何と昨年の約3倍の91リットルもの量を集めることが出来ました。協力してくださった方々本当にありがとうございました。

ECOまちネットワーク・よどがわと大阪経済大学地域活性化支援センターの協同企画、環境クイズやECOまちさわやか発電所のパネル,大経大ボランティア論のパネル展示にはお子さんからご年配の方まで幅広い年齢層の方が見学してくださいました。環境クイズに答えていただいた方にわたがしを配布しました。わたがしを作るのに使った電気は、BDFを燃料にして発電させ作った電気です。BDFは、西淀川高校で集めた廃油を精製して作りました。エコな燃料で作った環境に良いわたがしも大好評で予定していた300人分を無事に配り終えることができました。

こちらも予定以上のお客さんが来てくださり、大盛況の内に終了しました。

今回の大経大地域活性化支援センターとECOまちネットワーク・よどがわの共同企画の入場者の推計は約400名でした。参加してくださった方本当に有難うございました。