大阪のまちをよくしていくためにはどうすれば良いのか?何ができるのか?

まずは多くの人が、意見を出し合い、ともに考える場をつくっていくことが第一歩。

地域からすすめる参加型まちづくりシンポジウム(3/17)では、

第Ⅰ部での

大久保昌一先生の(大阪大学名誉教授、都市論・行政論)ご講演、

「持続可能な都市のあり方−なぜ参加型まちづくりが必要か−」を受けて

第Ⅱ部では、参加型で行うまちづくりのあり方を、参加型で考える

まちづくりタウンミーティングを行います。

『わたしのおおさか、こんなまちにしたい!』をテーマに、

司会の

植田和弘先生(京都大学大学院経済学研究科教授、環境経済学)

コメンテーターの

大久保規子先生(大阪大学大学院法学研究科教授、環境法・行政法)

塩崎 賢明先生(神戸大学大学院自然科学研究科教授、都市計画)

新田 保次先生(大阪大学大学院工学研究科教授、交通システム)を交え、

実際にまちづくりに取り組んでいる次の方々に、その熱い思いを語ってもらいます。

紹介文:清水万由子 記(京都大学大学院 地球環境学舎)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–

池田恭和さん(株式会社関西総合研究所 代表取締役)

(関西総研HP)

行政の言葉はむつかしくてわからない、仕事をせんと市民にいろんなことをおしつけてきよる。同じ“まち”に関係していながら、いままで行政と市民は接点や交流がありませんでした。最近、“協働”・“パートナーシップ”といわれるように、市民の“力”をまちづくりに活かそうとしています。その両方の立場からつないでいこうとしているのがコンサルタントの池田さん。

でも実は、夏休みにちびっこと一緒にラジオ体操をやったりする、地域の福祉の問題をいろんな人と一緒に考えている西淀川のおっちゃんでもあるのです。

池田さんの頭の中では行政が描く将来の姿と、市民・子どもたちが取り組む今の動きを結びつけようとごちゃごちゃしているそうです。「えぇまちにしたいやん!」、「もっとみんなと一緒にやりたいやん」と思うからこそがんばっているそうです。

まちの現実をいろんな角度で見ている池田さんの、ガッテン!な提案が楽しみです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–

小田切聡さん(NPO西代官山クラブ 代表、上町台地からまちを考える 会理事)

(NPO西代官山クラブHP)

「おれの地元はこんなすごいとこやねん!」

大阪のど真ん中、上町台地で生まれ育った小田切さんは、どこへ行っても同じ顔の繁華街で遊ぶのに飽きてきた頃、上町台地の歴史や文化のすばらしさに気づき、それを伝えたい!という欲求を追求してきたんだそうです。

その結果が、上町台地ツアーだったり、なにわ伝統野菜ブログ&グッズだったり、日本酒までつくってしまったり。

どこまでも止まらない小田切さんの”まちプロデュース”は苦あり楽あり、でもやっぱり楽しそうです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–

阪本一恵さん (新京橋商店街振興組合 理事)

(新京橋商店街HP)

(「花詩の種」イベントの紹介)

買い物だけじゃない、人が寄って話に花が咲く商店街にしたい!

そんな思いと、アーケードに活花を飾るというアイディアをかけて、新京橋商店街の名物イベント「花詩の種」をひっぱっているのが阪本さん。

大阪の伝統野菜を集めた「土いなか市」や花いっぱいの「オランダ祭り」を開催するど、“種”は商店街を盛り上げるべく、すくすく育っているそうです。

最近では花の水やりをしたい!というボランティアの方も出てきて、花のある商店街がすっかり定着してきたみたい。

イベントを通していろいろな人に出会い、そこから新しい活動を生み出す、阪本さんはそんな商店街のお母さんのような方です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–

栂紀久代さん(有限責任事業組合 ユニバーサルデザイン社会 組合員、大阪産業大学客員講師)

(トガキクヨ・ドットコムHP)

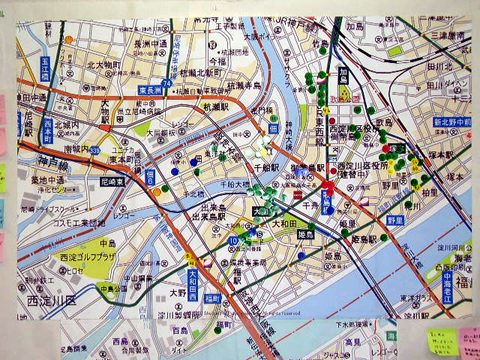

千船駅前の放置自転車がなくなったのを知っていますか?対策を呼びかけて、解決のきっかけをつくったのが栂さん。

パワーあふれる栂さんも、昼夜を問わず街をあちこち歩き回ると、「三ざる(見ざる・言わざる・聞かざる)」になりたくなる。というのも、街にも、人にも、あまりにも思いやりがないと知らされるから・・・

事故で後遺症を負い、車椅子の生活を続けている栂さんがそれでも街に出るのは、誰かが言わなければ何も変わらないから。

西淀川に、この人あり。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−–

会場発言 もおまちしていますので、ぜひご参加ください!(イベントチラシはこちら)

2007年3月17日(土)、大阪府商工会館にて「地域からすすめる参加型まちづくりシンポジウム」が行われました。当日は、大阪市域だけではなく、徳島、鳥取、名古屋、東京など各地から154名の参加者が集まり、「参加型まちづくり」に対する関心の高さが伺われました。

2007年3月17日(土)、大阪府商工会館にて「地域からすすめる参加型まちづくりシンポジウム」が行われました。当日は、大阪市域だけではなく、徳島、鳥取、名古屋、東京など各地から154名の参加者が集まり、「参加型まちづくり」に対する関心の高さが伺われました。

インターン 宮本弥生 龍谷大学

インターン 宮本弥生 龍谷大学 測定の作業を子供達にも手伝ってもらい、子供達は色が変わってくるカプセルをじっと見ていたり、二酸化窒素の数値がでる瞬間を、ドキドキしながら測っているようで、興味津々なのが伝わってきて、とても楽しそうでした。

測定の作業を子供達にも手伝ってもらい、子供達は色が変わってくるカプセルをじっと見ていたり、二酸化窒素の数値がでる瞬間を、ドキドキしながら測っているようで、興味津々なのが伝わってきて、とても楽しそうでした。

9月26日、外島保養院慰霊祭で、出席しました。外島保養院とは、大阪にあったハンセン病の療養所です。1907年に隔離収容施設として開設されました。1934年の室戸台風により施設が破壊され、187人の人が犠牲になったそうです。あおぞら財団から自転車をとばして30分弱、現在の中島工業団地の端の外島保養院跡に、慰霊碑がありました。

9月26日、外島保養院慰霊祭で、出席しました。外島保養院とは、大阪にあったハンセン病の療養所です。1907年に隔離収容施設として開設されました。1934年の室戸台風により施設が破壊され、187人の人が犠牲になったそうです。あおぞら財団から自転車をとばして30分弱、現在の中島工業団地の端の外島保養院跡に、慰霊碑がありました。