10月2日土曜日、定例の矢倉海岸探鳥会。

朝9時半に阪神なんば線 福駅に集合。

10月らしく、天は高く、晴天。

10名強が参加し、ぶらぶらと、

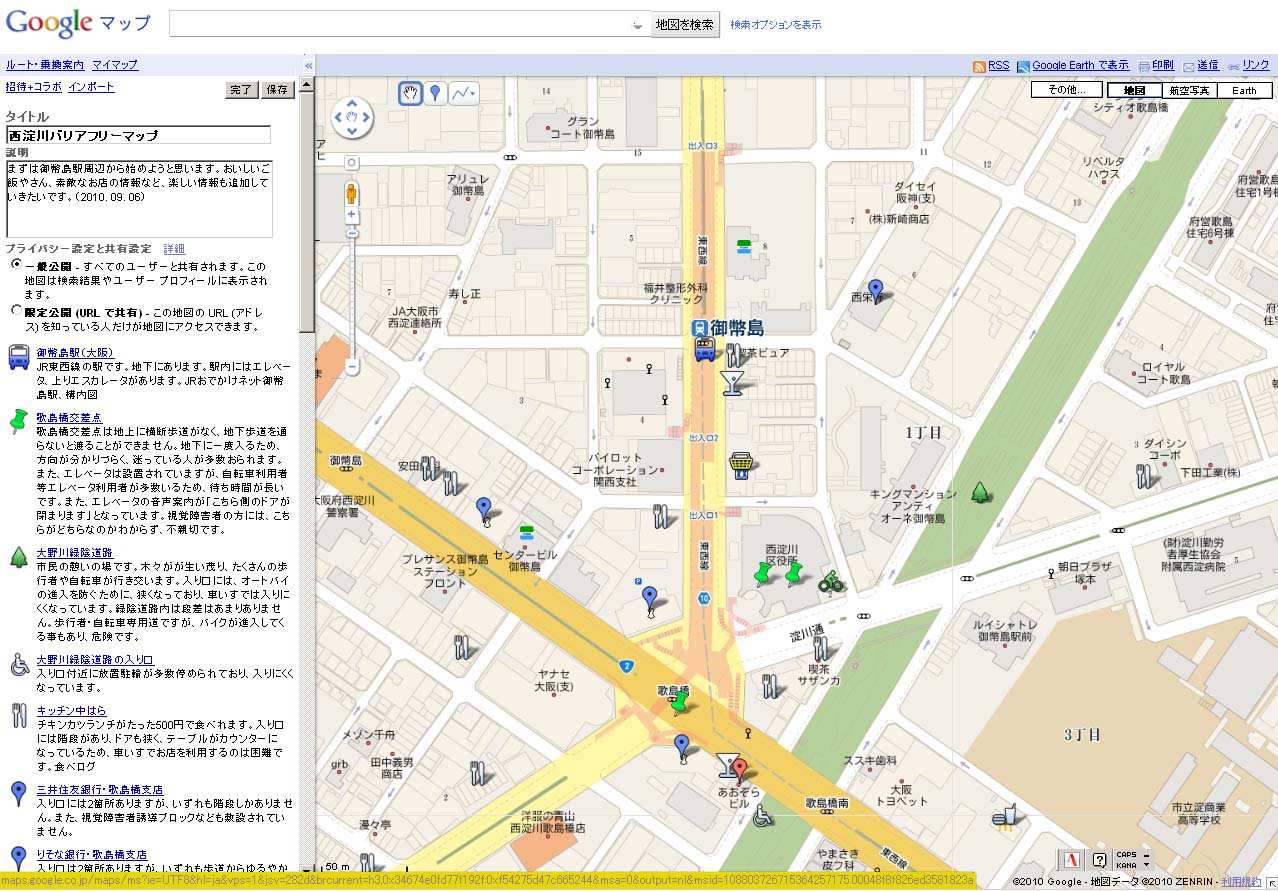

大野川緑陰道路〜海岸(淀川?)沿いを、矢倉海岸まで歩いて、

鳥さがし。

大野川緑陰道路では、

さすがにセミの鳴き声は聞こえず。

こおろぎでしょうか、虫の声が聞こえます。

蚊は、まだまだ、ぶんぶん。

野鳥の会の皆さんは、

鳥の音をきき、種別を識別されているようです。

海岸沿い(淀川沿い)に出る頃には、

陽ざしがぎらぎら、夏を取り戻すかのような陽気。

水面には、サギや、カワウの姿が。

カワウは、餌を探してか、

水面ギリギリに、低空飛行。

生きる事に真剣なんだな、

生きるために生きている感じだなぁ、と思って、

みていると・・・・

汗だくのランナーが、隣を走りすぎます。

人間も、一生懸命です。

さて、

さらに、ぶらぶら歩みを進めると、合同製鉄所近くには、

カルガモの姿が。

なぜでしょうか。

カモのアヒル口をみると、親近感が。

上を見あげると、トビ。

人間たちの、<とんびが鷹を生む>なんて、罵詈雑言、

知らぬが仏か、悠々、旋回。

さらに上には、旅客機。

(鳥たちには、飛行機って、おなじ鳥に見えるかしら。)

とまれ、

矢倉緑地公園に到着です。

ピクニックを楽しむ、ご家族連れを横目に、

『鳥あわせ』。

本日、観察された野鳥、26種類、を確認し、

探鳥会は、終了です。

→ カワウ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、カルガモ、ヒドリガモ、ホシハジロ、

キンクロハジロ、トビ、イソシギ、キジバト、ヒバリ、キセキレイ、

ハクセキレイ、ヒヨドリ、イソヒヨドリ、ノビタキ、キビタキ、

シジュウカラ、メジロ、カワラヒワ、スズメ、ムクドリ、

ハシボソガラス、ハシブトガラス

野鳥について、まったくもって!

知識も興味もないので、大丈夫かな???

と思いつつの参加でしたが、

そぞろ歩きに、よしなし事を考えつつ、楽しめました。

野鳥の会のみなさま、ありがとうございました。

(本日のリーダー、野鳥の会・橋本さんも、

当初は、まったく、「探鳥」の面白さは理解できなかった、とのこと。)

★次回、11月6日(土)の開催予定です★

⇒ あおぞら財団・矢倉定例探鳥会のHPはこちら

⇒ 日本野鳥の会大阪のHPはこちら

(研修M)