9月8日(月)

コンソーシアム京都 京都外大インターン生 3回生 佐多 一弘

西淀川高校のECC(エココミュニケーションクラブ)のみなさんとフードマイレージ買物ゲームをしました。フードマイレージとは食べ物の生産地から消費されるまでの「距離×重さ」を表したもののことで、それを買い物の疑似体験を通して学ぶことができるのが、このフードマイレージ買物ゲームです。

今回は大阪経済大学4回生の中原佳穂さんが講師をしてくれました。中原さんは食品関係の就職が決まっていて、フードマイレージ買物ゲームも勉強されている方です。今日は初の実践ということで、西淀川高校にやってきました。

1970年代のチームと現代の2チームに分かれ、カードを並べてゲーム開始です!!

グループごとに夕食の献立を考えます。それぞれ予算が決まっていて、1970年代チームは550円、現代チームは1400円です。予算の差に不満がでましたが、みんな話し合って、おいしいメニューを考えてくれました。

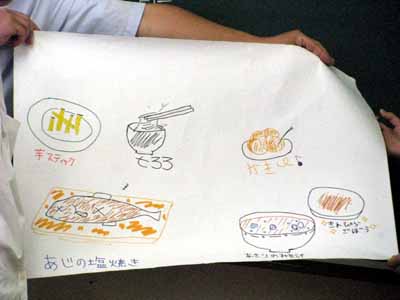

1970年代チームのメニューはとろろ、あじの塩焼き、あさりのみそ汁、きんぴらごぼう、芋スティック、そして柿のデザートまでついていました。

現代チームは食材豊かなお鍋です。スープは鶏ガラらしいですよ。

メニューの紹介が終わると、次は使った食材の産地にカードを日本地図に貼ります。茨城県どこー!?三重ってどこー!?などなど、都道府県の勉強にもなりますね!(笑)

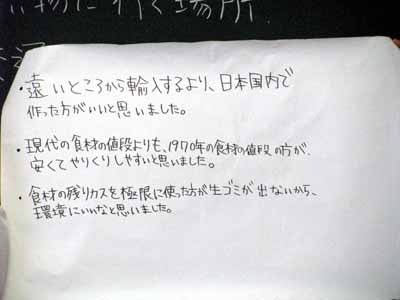

そしてここからが本題です。選んだ食材カードの裏に入っている袋から、カードを取り出します。そこには「★」マークが書かれていて、1つにつきCO2が20グラムに相当」し、★の数だけその食材が運ばれるまでCO2を排出したことになります。

みんな意外な★の数にびっくりです!!今回は選ばれなかったのですが、1970年代の食材ではメキシコ産バナナの23個が最大で、現代の食材ではアメリカ産グレープフルーツの30個が最大でした。

結果はというと、1970年代チームは★18個、現代チームは★55個という結果になりました!!

勝敗としては1970年代チームの勝ちということになります!!じゃあなんで現代チームは負けたのかな?みんなで考えました。

そこで中原シェフからヒントです!

これは高速道路網を表した地図です。一目瞭然!現代の方が確実に増設されていますね。生徒さんからも「輸送手段が違うのか」という声があがりました。

大正解です。昔は貨物列車で運んでいたり、そもそも現代と比べて流通自体が少なかったりしていたのですが、現代は輸送のためにたくさんのトラックを走らせ、飛行機にも頼っています。これではCO2排出量に差が出るはずです。でも私たちは高いものか安いものかといったら、排出量のことなんか考えず、安い方を選んでしまいますよね。生徒さんも「家計の方が大事やもん」と言っていました。その通りですね。では私たちが環境のためにできる買い物ってあるんでしょうか??

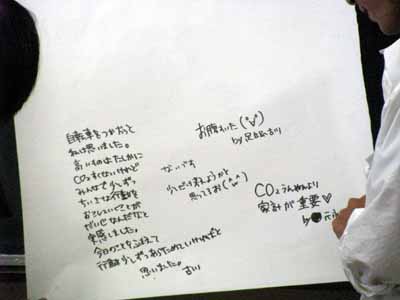

それを考える前に、みんなで今日の感想を出し合いました。

みんないっぱい考えてくれて、素直な意見を聞くことができました。さすがECCのみなさんですね。

最後に林さんがお話ししてくれました。確かに1970年代の方が環境に負担をかけず、物価も安いので生活しやすいかもしれません。しかし私たちは過去に戻る事なんてできず現代を生きているし、これからも生活をしなければいけません。私たちに出来ることは小さいことしかないですが、自分は環境の事を考えて行動しているということが大切です。

買い物も自分一人が産地の近い方を選んでも何も変わらないかもしれないけれど、一人一人が行動していくことで、社会は変わるかもしれません。買い物も社会に対する一票と思って、日々の暮らしを見直してみましょう。といったお話をして下さいました。

生徒さんたちもこれから意識して買い物をするでしょうね。私も今日の晩ご飯からフードマイレージを考えてみようと思いました。

その畑をみに行きましたが、雑草がたくさん茂っていました。

その畑をみに行きましたが、雑草がたくさん茂っていました。