あおぞら財団は、大気汚染経験等情報発信業務の一環で、今年度(2024年度)2025年2月12日(日)~2月14日(火)の3日間に、中国の環境NGOメンバーを日本に招き、日中公害・環境問題に関する研修を実施しました。

本研修プログラムでは、西淀川地域をフィールドとして、日本での大気汚染公害の経験を中国の環境NGOメンバーに理解してもらい、環境問題の解決に役立ててもらうことを目的としています。

訪問メンバー(敬称略、順不同):

1.李力 Li Li (北京市環友科学技術研究センター) 代表

2.王少蓉 Wang Shaorong (天津市西青区零萌公益発展センター)

3.李国良 Li Guoliang (黒龍江省双鴨山市宝清県八五二農場中学)

4.屠瑛 Tu Ying (黒龍江省双鴨山市宝清県八五二農場中学)

5.金麗秀 Jin Xiuli (浙江省温州市科普連合会)

6.馬倍戦 Ma Beizhan(河北馬倍戦法律事務所)

7.於文 Yu Wen (李力氏の同伴者)

8.鄭涵洋 Zhen Hanyang (李力氏の同伴者)

9.張佳寧 Zhang Jianing (李力氏の同伴者)

10.陳睿軒 Chen Ruixuan (李力氏の同伴者)

一日目.

訪問先:あおぞら財団

【西淀川公害とあおぞら財団の活動解説】

初日の研修として、午前中はあおぞらビル3階のあおぞらグリーンルームで、事務局長藤江が西淀川地域での大気汚染公害と裁判、あおぞら財団立ち上げの経緯を紹介しました。その後、中国訪問団から自らの関心分野と問題意識を共有し、日中の環境・公害問題の対策について意見交換を行いました。

西淀川公害の深刻さ

【西淀川フィールドワーク】

公害による汚染でどぶ川となった大野川を再生して緑陰道路として復活された経緯と、災害に備えている西淀川地区の現状を知ってもらうため、タンデム自転車で西淀川地域を巡る見学を行いました。小雨が降っている中、タンデム自転車で大野川緑陰道路に沿って、淀川堤防まで走りました。途中に、水害を防ぐため作られた地下の大放水路、ごみ焼却施設西淀工場、大気汚染物質の監視装置などを見学しました。

西淀川区フィールドワーク

【公害患者の話を聞く】

昼休憩が終ってから、公害患者の語り部の山下明さんが、公害に関する自分の経験を共有しました。公害患者の生の声を聴いて、高度経済成長期で経済発展の犠牲者となった公害患者の苦しみや、公害の深刻さがわかりました。

公害患者の話を聞く

訪問先:西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)

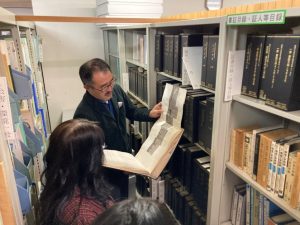

【資料館の見学】

あおぞら財団は西淀川公害や訴訟資料を収集保存しています。市民の生の声やさまざまな活動に関する一次資料を通して、公害問題に苦しむ市民の実情や公害訴訟を行う決意が感じられます。これらあおぞら財団に所蔵する資料を見学しました。

公害資料館見学

二日目.

訪問先:舞洲ごみ焼却場

舞洲にある、オーストリアのデザイナーが設計した童話のお城のような外観を持つ舞洲ごみ焼却場に訪問しました。いかに安全にゴミを焼却するのか、サーマルリサイクルで生じたエネルギーをどう活かすのかなどについて見学しました。

舞洲ごみ焼却場見学

訪問先:大阪市環境局

舞洲ごみ焼却場見学後、徒歩で夢洲駅に行き、咲州にある大阪市環境局に訪問しました。大阪市環境局環境管理部環境管理課の方が、大阪の大気汚染の状況と対策の変遷について紹介しました。中国においても同じような行政の部署はありますが、実際に果たしている役割が違うことに、中国から訪問団は興味を持ち、意見交換を行いました。

また、大気汚染の常時監視システムの体験を通して、大阪市内の大気汚染状況をはっきり把握することができました。同伴者児童2名を含み、皆が環境教育に活かせるゲームも体験してもらいました。

大阪市環境局訪問

三日目.

訪問先:津波・高潮ステーション

海に囲まれた島国である日本は、地震の二次災害である津波と高潮の災害がよくあります。津波や高潮はどのように人の生活に衝撃を与えたのか、また、この災害を防ぐためにどのような取り組みをしてきたのかを見学するため、大阪市西区にある津波・高潮ステーションに訪問しました。

高潮津波ステーション見学

訪問先:池田エコミュージアム

池田エコミュージアムは、環境に関する各種情報を発信するとともに、3Rの普及促進を目指し、様々な啓発活動を行っている団体です。フードロスを防ぐための地産地消や期限切れ食品の活用、新エネルギー利用の太陽光パネルの設置、廃油の回収、不要衣類のリサイクルなどの取り組みに、中国訪問団は関心を寄せていました。

池田エコミュージアム見学

訪問先:大川・村松・坂本法律事務所

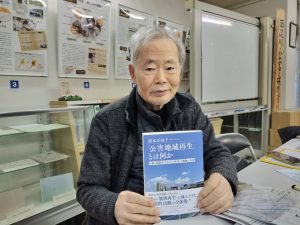

弁護士馬倍戦先生は中国で「環境弁護士」として活動しています。そこで、西淀川公害訴訟弁護団の一員である、あおぞら財団理事長・弁護士村松昭夫の所属する法律事務所に訪問しました。そこで日中の弁護士の定義の違い、日本の弁護士の団体、および村松先生の活動分野について意見交換を行いました。

(記:王子常)

========================================

大気汚染経験等情報発信業務(環境省)は、経済活動と公害・環境問題の解決の両立をテーマに、日本における公害経験やそれに関連する資料・情報をアジア諸国と共有するため、情報発信・人的交流を行うものです。その一環として、日中環境問題交流を行いました。

========================================

アジア各国では、現在進行形で、様々な公害・環境問題が発生しています。

その中で、自分たちの住み暮らす地域の環境を良くしていこう!と取り組む人々がいます。

あおぞら財団の国際交流活動を通じてつながったアジア各地の環境活動を報告・紹介するページ「アジアの環境活動でつながろう」を新たに作成しました。

それぞれの取組みを知り、学び、つながることで、活動の輪を広げていきましょう。

ぜひご覧ください。

https://aozora.or.jp/kokusai