※「大阪でタンデム自転車を楽しむ会」の記事の転載です。

4月7日(土)11時から、サイクルピクニック・クラブ(事務局:あおぞら財団)が第2回御堂筋サイクルピクニックを開催しました。

御堂筋サイクルピクニックは「自転車の適正な利用(ちゃんと走ろう!)」と、「御堂筋に自転車レーンを作ってほしい」ということをPRするため、中之島周辺にたくさんの自転車が集まり、淀屋橋の交差点を出発点に、御堂筋を自転車で順番に南に向けて安全に車道を走り、堺筋を北上し、戻ってくるアピール走行をするイベントです。

当日の朝には大阪市役所南側の川岸に、ロードバイク、ミニベロ、ママチャリから、リカンベントやカーゴバイク、タンデム自転車、ベロモービルまで様々な自転車が集いました。

今回はみんなで歩行者にアピールするために青いサコッシュにオレンジ色のステッカーを貼り、みんなで身につけて走行しました。

また自転車に取り付けるプレートも自転車につけて走行する自転車もありました!(作成:FIRST IMPRESSION 平瀬理恵さん)

約80人が参加し、グループに分かれ御堂筋を一列にならんで走行しました。

路上駐車の車が多く、手信号などを使い安全に走ることを心がけて走行しました。

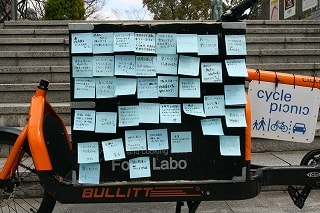

走り終わってからみんなで意見を共有し、青い紙にひと言アピールを書いてもらい、カーゴバイクのかごに貼り付けました。

当日みなさまからいただきました寄付の合計は14500円でした。ご協力いただき心より御礼申し上げます。

いただいた寄付は御堂筋サイクルピクニックの活動のために、大切に使わせていただきます。

ありがとうございました。

走行後、希望者でお花見ランチしました。

次回は9月22日(土)のカーフリーデーに行います。

みなさまのご参加お待ちしています。

御堂筋サイクルピクニックのページ http://sky.geocities.jp/cycletown_osaka/cyclepicnic-club.html

第2回御堂筋サイクルピクニックの映像はこちら

参加者が走行者目線の動画をアップしてくれました!映像はこちら

自転車文化タウンづくりの会(事務局:あおぞら財団)HPへ

※あおぞら財団は「大阪でタンデム自転車を楽しむ会」の事務局です。

タンデム自転車のレンタルをおこなっています。詳しくは下記連絡先まで。

大阪でタンデム自転車を楽しむ会

【HP】http://www.tandem-osaka.com/

【FB】http://www.facebook.com/osaka.tandem

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟1-1-1あおぞらビル4階(あおぞら財団内)

TEL:06-6475-8885 FAX:06-6478-5885

webmaster@aozora.or.jp