9月10日(水)に、立命館大学法学部石橋ゼミの皆さんが西淀川区でフィールドワークを行いました。

石橋ゼミは、毎年夏休みの時期に西淀川を訪れ、公害と法律のつながりについて学んでいます。研究テーマの一つである民法の「共同不法行為」は、西淀川公害裁判の重要な争点の一つでもあります。

≪フィールドワーク≫

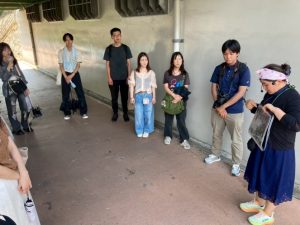

出来島駅に集合し、まち歩きがスタート。

国道43号沿いの交通環境や、大和田川公園、初代公害医療センターであった千北診療所、「公害の石碑」があるあおぞら苑など、西淀川が公害とどのように向き合ってきたかを肌で感じながら巡りました。

道中では、解説を交えながら西淀川のまちを歩くことで公害のまちと呼ばれた西淀川が現在どのように変化しているのかを目で見て感じ、学ぶことができました。

≪公害の歴史と公害語り部のお話、公害訴訟弁護団の方のお話≫

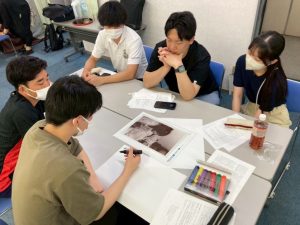

あおぞら財団に到着後は、西淀川公害の経緯についての講義を行い、西淀川区の公害がどのようなものであったかを学びました。

次に、公害患者である岡崎久女さんから、当時の体験を語っていただきました。

岡崎さんは、昭和48(1973)年に西淀川に移住し、その後昭和50(1975)年12月ごろからぜん息を発症し、長年にわたり苦しんでこられました。次男もぜん息を発症し、その当時の状況や、環境、心境について語っていただきました。

質疑応答では、学生から「当時、政府や自治体に対する憤りを感じたか」といった質問がありました。

岡崎さんは、「政府や自治体のことを考える余裕がないほど辛かった。そこまでの余裕がなかった。でもそれでは変わらない。私たちと同じような思いをする方を増やしたくないという思いから今もこの語り部の活動を続けている。」との回答をいただきました。

また、次に西淀川公害訴訟の弁護団の一員として活躍された村松弁護士の講義が行われました。

訴訟を行う上で何を争点とするか、その争点で争う際の対応、当時の状況や、訴訟を行う上で必要なことなどを詳しく教えていたただくことができました。また、西淀川公害訴訟がその後の訴訟に与えた影響や、西淀川公害訴訟が自身に与えた影響なども語っていただきました。

質疑応答では、「長い期間での裁判で大変だと感じたこと」について、共同不法行為の責任が生じるかどうかについての確たる証拠を集めることが難しかった。この公害が確実に環境破壊や健康被害を起こしているということを推類するものを見つけることが難しかったと回答されていました。

講義の最後に、公害患者の思いが詰まった言葉として、「自分のことなら諦められる。他人(ひと)のことなら頑張れる」という言葉を紹介して締めくくりました。

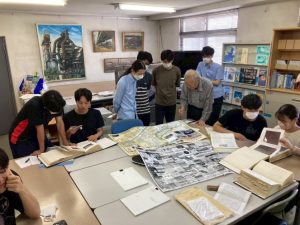

≪公害資料館でさらに学びを深める≫

その後、公害資料館(エコミューズ)を見学し、公害の歴史について資料を見て西淀川の公害について学びました。

学生の皆さんは各々資料を見て、公害がどのようなものであるかの理解が深まったようです。

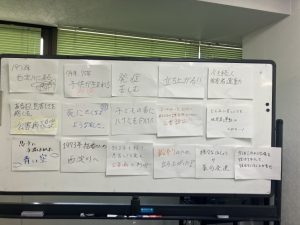

≪振り返り:学生の感想とこれから≫

最後に振り返りを行い、感想・印象に残ったことと今後学びたい・深めたいことの2つの意見を書いてもらいました。

感想・印象に残ったことでは「身近な地域で起こった公害問題について知る事ができて良かった」「一人一人の想いと行動があって今の青空があることを知った」という声が出ました。

今後学びたい・深めたいことでは「自分たちが学んだことを自分たちの代で途絶えさせないように伝えたい」といった意見が出ました。

研修後の振り返りアンケートでは、「共同不法行為の理解が深まった」、「将来法律家を志す上で被害者の声をどう法に生かすかという視点を得られた」、「今後は公害や環境問題を、法と社会の両面から考えていきたい」といった、法学部のゼミならではの感想が寄せられました。

公害というものは終わったものではなく、今現在も続いており苦しんでおられる方がいるものです。昨今の世界の環境などを考えると西淀川公害の歴史から学べることは非常に多いのではないかと思います。今回の学びが良い形で未来に影響を与えることを願っています。

(記・あおぞら財団アルバイト K)