2025年6月16日(木)、大阪医科薬科大学医学部の4年生15人と引率の先生1人が、あおぞら財団にて「公衆衛生学実習」2日目を引き続き行いました。

※1日目の様子はこちらをご覧ください。

■元神戸製鋼訴訟担当 山岸公夫氏による講演「西淀川大気汚染公害訴訟を企業サイドからみる」

講師:山岸公夫さん(元神戸製鋼訴訟担当/あおぞら財団理事)

2日目は、企業側の立場から公害訴訟を経験した山岸さんによる講演からスタートしました。

被告企業10社が初めはバラバラに対応していたところから、情報を共有し合同で対応していくに至った経緯や、長期化する裁判における企業側の心情、そして最終的に和解へと至った流れについて、当事者の視点でお話しいただきました。

また、証人尋問後に原告の公害患者と接触し、実家の家族を思い出して親近感を抱いたエピソードなどもお話しいただきました。

質疑応答では、「企業は法を守っていたのに、なぜ被害が出たのか?」「国の政策はどのように機能すべきか?」といった議論が交わされました。

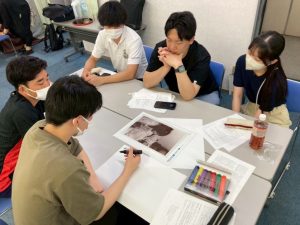

■フォトランゲージ 「西淀川大気汚染公害」

次に、大気汚染がひどかった当時の西淀川の写真を使ったワーク「フォトランゲージ」を実施しました。

写真から読み取れる情報をもとに、グループで意見交換を行い、写真にタイトルを付けて発表。視覚的な資料を通じて、当時の暮らしや社会の状況に想像を広げることができました。

■ロールプレイ「あなたのまちで公害が起きたら」

さらに理解を深めるために、当事者になりきるロールプレイ「あなたの街で公害が起きたら」を実施しました。「公害が起きた町」を想定し、市役所職員、公害患者の親、医者、企業関係者など、それぞれの立場を演じてもらいました。

「合意形成が難しい」、「弱い立場から声が出しにくい」などの意見が寄せられました。当時の公害患者は、まさにこのような窮境に面していました。今の社会にも通じる課題です。

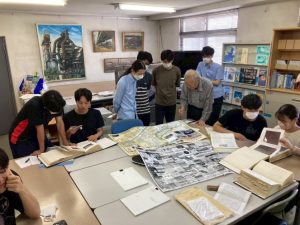

■西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)見学

あおぞら財団が所在する建物「あおぞらビル」の5階に、西淀川公害と環境資料館が設置され、西淀川公害訴訟や環境・公害に関する資料を数多く収納しています。今回は資料館館長の小田康徳先生と学生スタッフ大島さんによる案内がありました。

学生たちは興味深く資料を手に取り、熱心に話を聞いていました。

■ワークショップ「気候変動(地球温暖化)と公害」

現在最も重要な環境課題の一つである「気候変動」をテーマに、地域としてどのような対応を優先すべきかを考えるワークショップを行いました。

架空の町の担当者として、グループごとに対策の優先順位を考えました。

「成果が数値で表しやすい」「確実にCO₂削減につながる」「個人が始めやすい」など、選定の理由も多様で、議論が深まりました。

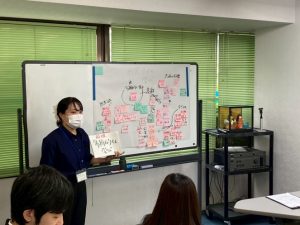

■最終発表 2日間の学びの振り返り

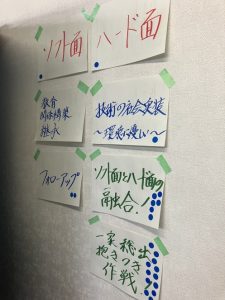

この2日間の実習で、どのような学びが出来たか、今後どう生かしていきたいかについて、グループで議論し、最後は「KP(紙芝居プレゼンテーション)法」で発表していただきます。

「多様な立場の意見を受け入れることの大切さ」、「足並みをそろえることの難しさ」、「傾聴の大切さ」、「バランスの大事さ」、「公害患者のしんどさを、後世に伝えたい」などのキーワードが出されました。

2日間を通して、公害をめぐる歴史や制度、そして人々の思いをさまざまな角度から学んでいただきました。

この2日間で学んだことをふまえて、公衆衛生学の観点からの提案を含んだ報告書が作成される予定とのことです。

これから医療の道を歩む皆さんにとって、環境や社会の問題と向き合うまなざしを養う一助になれば幸いです。

(記・あおぞら財団バイト 王子常)