7月11日(金)に楽らく呼吸会を開催しました。

今回は、西淀病院の管理栄養士・窪香菜子さんを講師にお迎えし、「栄養について」をみんなで学びました。参加者は計7人(スタッフ2人、講師1人含む)でした。

管理栄養士さんからのお話

【呼吸器疾患と栄養】

呼吸器疾患がある方は、健康な人に比べてエネルギーの必要量が多く、体重管理がとても重要です。ある研究によると、COPDの患者さんでは、呼吸に使うエネルギーが健康な人の約10倍にもなることがあるそうです。

【やせ型の人はフレイルに注意!】

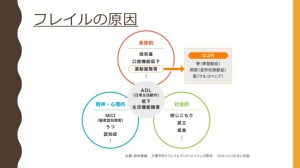

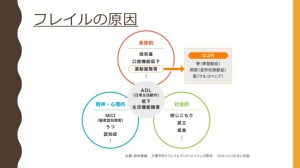

フレイルとは、加齢に伴い心身の活力が低下した状態。

若い世代では「肥満」が健康リスクになりますが、高齢者ではむしろ「やせすぎ」がリスクになります。

やせ型の高齢者は、フレイルや健康障害につながる可能性が高く、注意が必要です。

フレイルの原因は、身体、精神・心理的、社会的なものがあります

フレイルが続くと、次のようなリスクが高まると言われています:

・転倒の発生:1.3倍

・移動能力の悪化:1.5倍

・日常生活自立度の悪化:2.0倍

・入院:1.3倍

・死亡:2.2倍

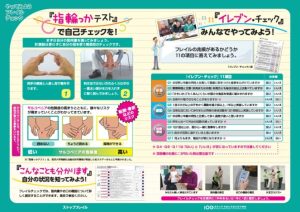

【セルフチェック!】

参加者みんなで「指輪っかテスト」や「イレブンチェック」を使って、現在の状態を自己チェックしてみました。チェックテストで自分の状況がよくわかります!

【フレイル予防のポイント】

食事・栄養でフレイルを予防するには、①毎日 朝昼夕と3食摂る、食事は主食、主菜、副菜を揃える、③好き嫌いせず、いろいろな食品を食べることが大切です。

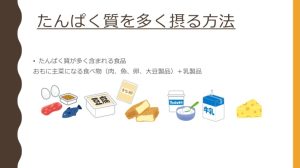

中でも重要なのはたんぱく質の摂取!

健康な成人では

[1.0~1.2(g)×体重(kg)]のたんぱく質が目安です。

呼吸器疾患がある方は、より多くのたんぱく質が必要になります。

アミノ酸スコアが高い食品を選びましょう。

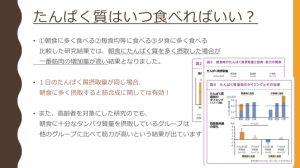

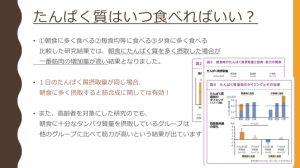

また、たんぱく質は朝食で摂るとより効果的ということも教えていただきました。食べる時間によって栄養が身体に与える影響って変わるんですね。

肉、魚、卵、大豆製品、乳製品にたんぱく質が多く含まれています

アミノ酸スコアが高い食品をとりましょう!

たんぱく質を食べるなら朝!

【質問タイムも盛り上がりました!】

栄養士さんのお話の後は、質問タイム。

など、講師だけでなく参加者からも意見が出て、和やかに盛り上がりました。

【最後は笑いヨガでリフレッシュ!】

締めくくりは、日本笑いヨガ協会の動画を観ながらの笑いヨガ体験。

笑いヨガとは、笑いとヨガの呼吸法を組み合わせた健康法で、理由がなくても笑うことで心身の健康を促進する体操です。

笑いヨガでみんな笑顔に!

最初は不思議な感じでしたが、だんだん楽しくなり、最後にはみんな笑顔で終わりました。

(谷内)

🌿今後の 楽らく呼吸会スケジュール

興味のある回だけでも、是非、気軽にご参加ください。

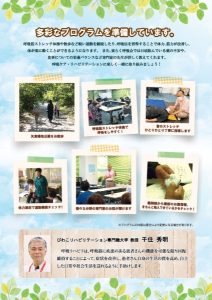

次回の楽らく呼吸会は、9月12日(金)に、環境再生保全機構の協力のもと、千住先生のお話のほか、呼吸リハビリ体験、FeNO検査など盛りだくさんで実施します!

次回の楽らく呼吸会は申込み制です。申し込みフォームからお申込みください。https://www.erca.go.jp/yobou/event/event/r7/kokyuukai/form/index.html

|

日程 |

テーマ |

場所 |

講師 |

| 第88回 |

9/12(金)13:30~15:00 |

自己管理、呼吸筋ストレッチ体操

FeNO検査

※協力:環境再生保全機構 |

グリーンルーム(あおぞらビル3F会議室)

全国のサテライト会場と繋ぎます(予定) |

びわこリハビリテーション専門職大学 教授 千住秀明先生 |

| 第89回 |

11/14(金)13:30~15:00 |

呼吸リハビリ、じぶんでできる運動、体力測定 |

グリーンルーム(あおぞらビル3F会議室) |

西淀病院 理学療法士または作業療法士 |

| 第90回 |

2026年1/23(金)13:30~15:00 |

お話会、DVDをみながら呼吸筋ストレッチ体操 |

開催場所未定 |

- |

| 第91回 |

2026年3/13(金)13:30~15:00 |

薬について |

開催場所未定 |

ファルマプラン 薬剤師 |

※チラシでは第88回を「栄養について」としていましたが、都合により「自己管理、呼吸筋ストレッチ体操」と変更しました。ご注意ください。

📌過去の楽らく呼吸会の取り組みについてはこちらをご覧下さい。

お問い合わせはこちら→ TEL.06-6475-8885(あおぞら財団 谷内・鎗山)

チラシのpdfデータはこちら