あおぞら財団 インターン 同志社大学 島中裕子

8月3日 5名の高校生と1名の引率者の計6名の韓国の方々が、あおぞら財団に来られました。高校生たちは、ソウル市主催の“グローバルリーダー養成事業”に選ばれたButterfly Effect(バタフライ・エフェクト)という女性のチームで、“日本の大気汚染の対処方案研究及び考察”を目的に、来日されました。

日本では、東京都庁や市役所、企業や工場、財団など様々なところを見学され、このあおぞら財団にも来られました。あおぞら財団では、この高校生達6名と、理事の森脇さん、財団の方々、安達先生、西淀川高校の辻先生、西淀川高校生3名で交流会が行われました。ここでは主に、“大気汚染についての市民の努力”をテーマに、あおぞら財団の活動やその効果、政策への影響、大気の保護対策についての話し合いが行われました。公害裁判の歴史のビデオや財団の説明のためのスライドを用いて、森脇さんや、財団の方々からの説明があり、それについて高校生達が質問をするという形態でした。

財団側からとしては、西淀川という区域は、周りの地区にある工場からの汚染物質が風に流されて大きな被害の出た区域であったため、その立証が難しかったことや、裁判に20年という長い年月がかかってしまったこと。また、大気汚染の原因には、主に2種類あり、自動車からの排ガスと工場からの煤煙であるため、西淀川では、道路・交通政策と工場に対する規制がなされてきたこと。例えば、西淀川では、特に、通過交通の大型車による排気ガスが大気に大きな影響を及ぼしていると言うことで、有害物質を吸収する壁にするだとか、住宅の密集している所にある道路ではなく、海に近く住宅の少ない道路を使ってもらうために、海に近い方の道路の使用料を安くするなどの様々な対策が取られていること。自動車の台数そのものを減らすという提言に対しては、まだまだ実現が難しいということ、などの説明がありました。当時の煙だらけの西淀川の写真を見て、高校生達は、本当に驚いた様子でした。私は、特に、“当時、工場からの煙を見れば、その色から、どういう物質を利用しているかが分かった”という森脇さんの話にとても驚きました。

また、森脇さんから高校生達へのアドバイスとして、“日本のことを学ぶことも大切だが、韓国での大気汚染の歴史や国の対策について学ぶことも大切だよ”とおっしゃっておられたことが、印象的でした。

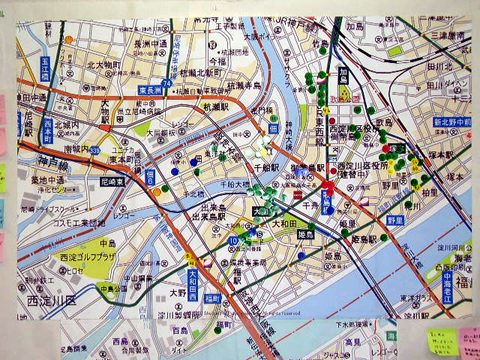

高校生達から、西淀川高校生に対して、“自転車マップづくりのような環境学習には、生徒自ら、進んで取り組んでいるんですか?”という質問に対しては、西淀高生は“はいっ”と答えていました。

とにかく、みなさん、日本語が本当に上手でした!!なんと、韓国では、高校から第二外国語があるようです!驚きでした・・・

高校生達が、大気汚染というテーマを選んだのは、彼女達の内の一人が、“綺麗な空気が吸いたい”と言ったからだそうです。みなさん、本当に好奇心旺盛で、意欲があり、次の世代を担う人として、頼もしいなと感じました。

インターン 宮本弥生 龍谷大学

インターン 宮本弥生 龍谷大学 測定の作業を子供達にも手伝ってもらい、子供達は色が変わってくるカプセルをじっと見ていたり、二酸化窒素の数値がでる瞬間を、ドキドキしながら測っているようで、興味津々なのが伝わってきて、とても楽しそうでした。

測定の作業を子供達にも手伝ってもらい、子供達は色が変わってくるカプセルをじっと見ていたり、二酸化窒素の数値がでる瞬間を、ドキドキしながら測っているようで、興味津々なのが伝わってきて、とても楽しそうでした。

9月26日、外島保養院慰霊祭で、出席しました。外島保養院とは、大阪にあったハンセン病の療養所です。1907年に隔離収容施設として開設されました。1934年の室戸台風により施設が破壊され、187人の人が犠牲になったそうです。あおぞら財団から自転車をとばして30分弱、現在の中島工業団地の端の外島保養院跡に、慰霊碑がありました。

9月26日、外島保養院慰霊祭で、出席しました。外島保養院とは、大阪にあったハンセン病の療養所です。1907年に隔離収容施設として開設されました。1934年の室戸台風により施設が破壊され、187人の人が犠牲になったそうです。あおぞら財団から自転車をとばして30分弱、現在の中島工業団地の端の外島保養院跡に、慰霊碑がありました。