7月26日(日)、西淀川交通まちづくり「意見交換会」が西淀川区民会館ホールで行われました。

第2回意見交換会のながれ

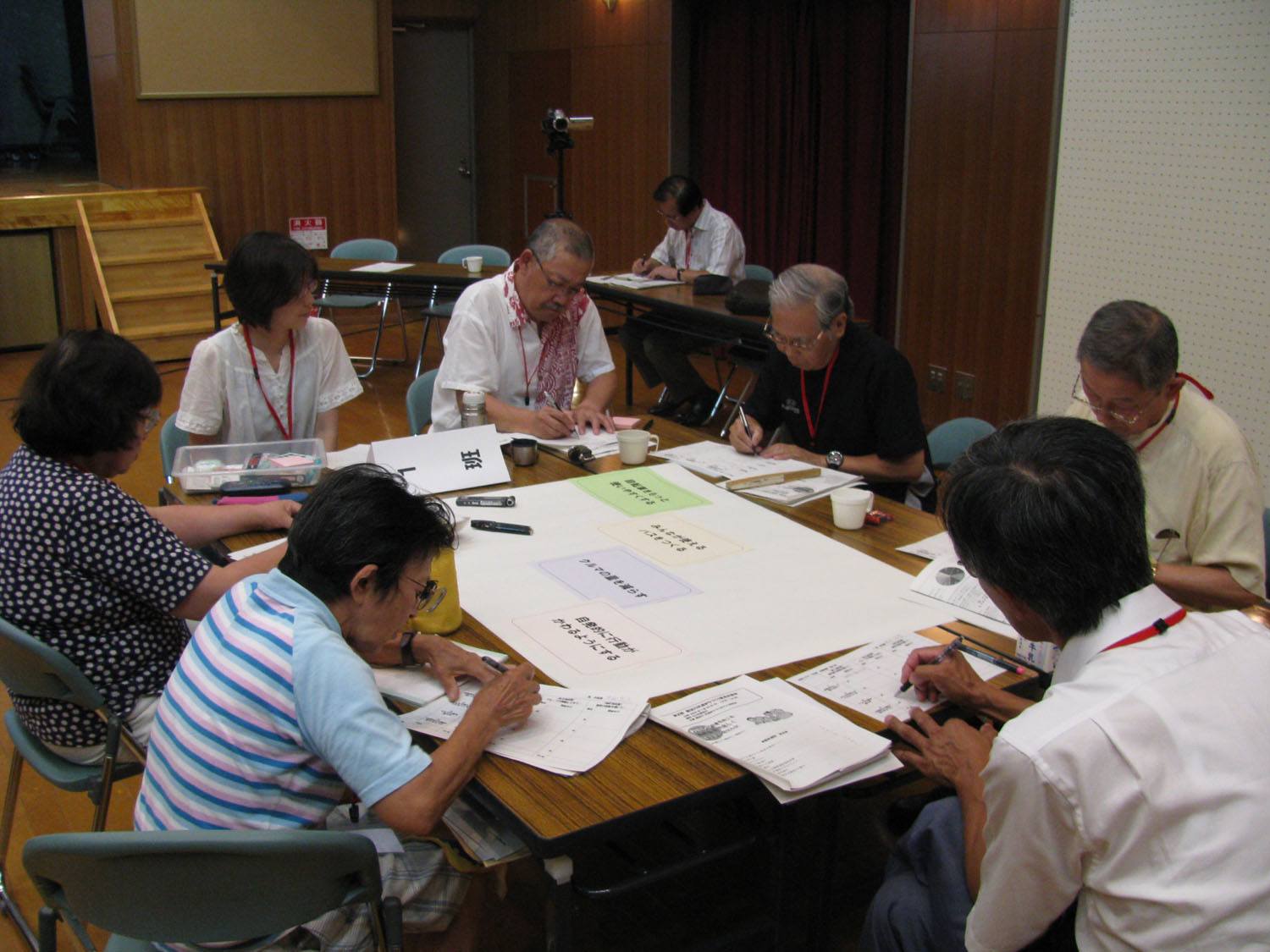

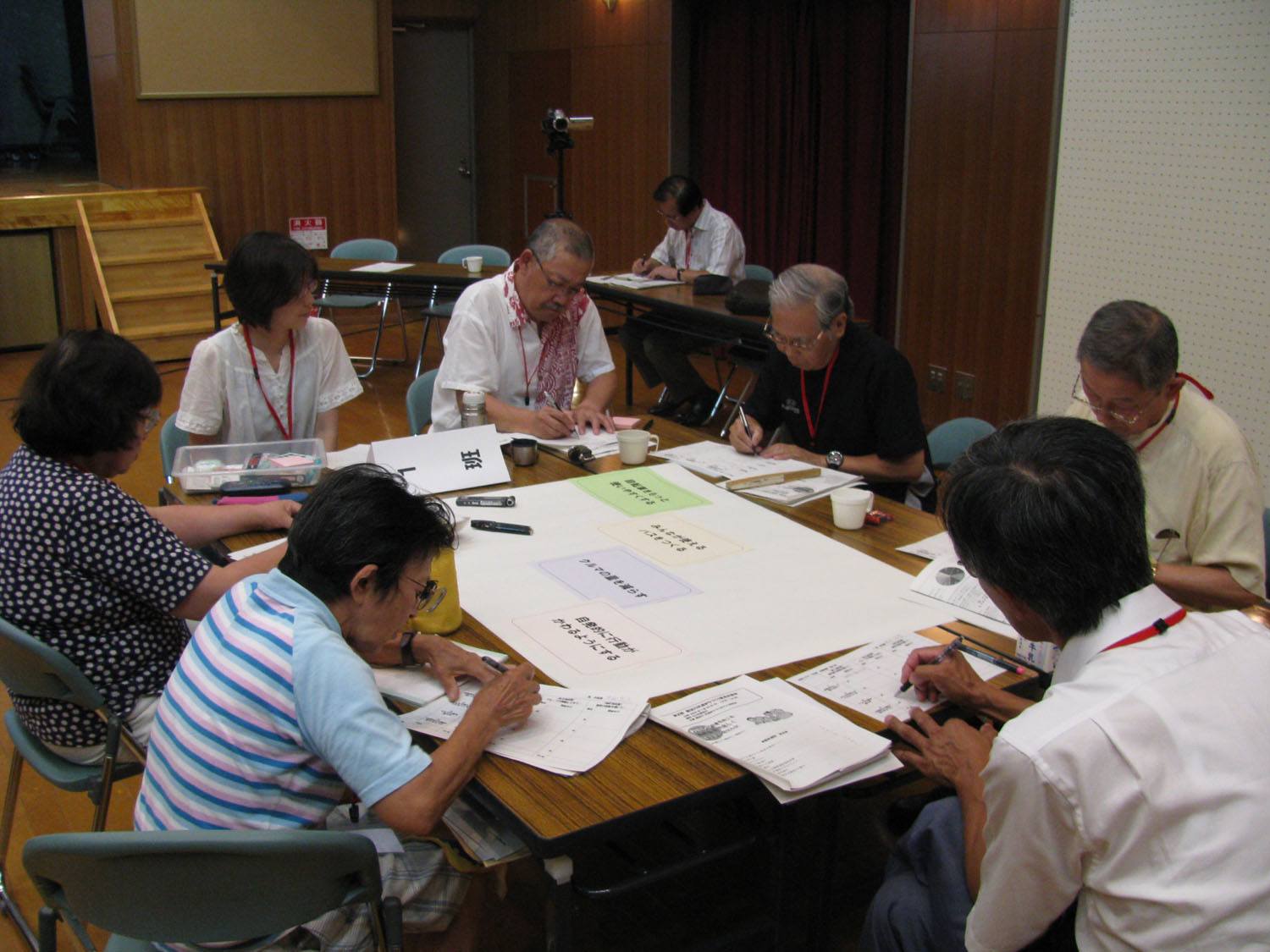

第2回の意見交換会は、21名もの方に引き続きご参加いただきました。前回のふりかえりを行ったあと、専門家からの提案として、大阪大学大学院工学研究科 松村暢彦先生から交通問題の改善方策をご提案いただき、それをもとにグループごとに提案への投票、意見交換会、発表を行いました。

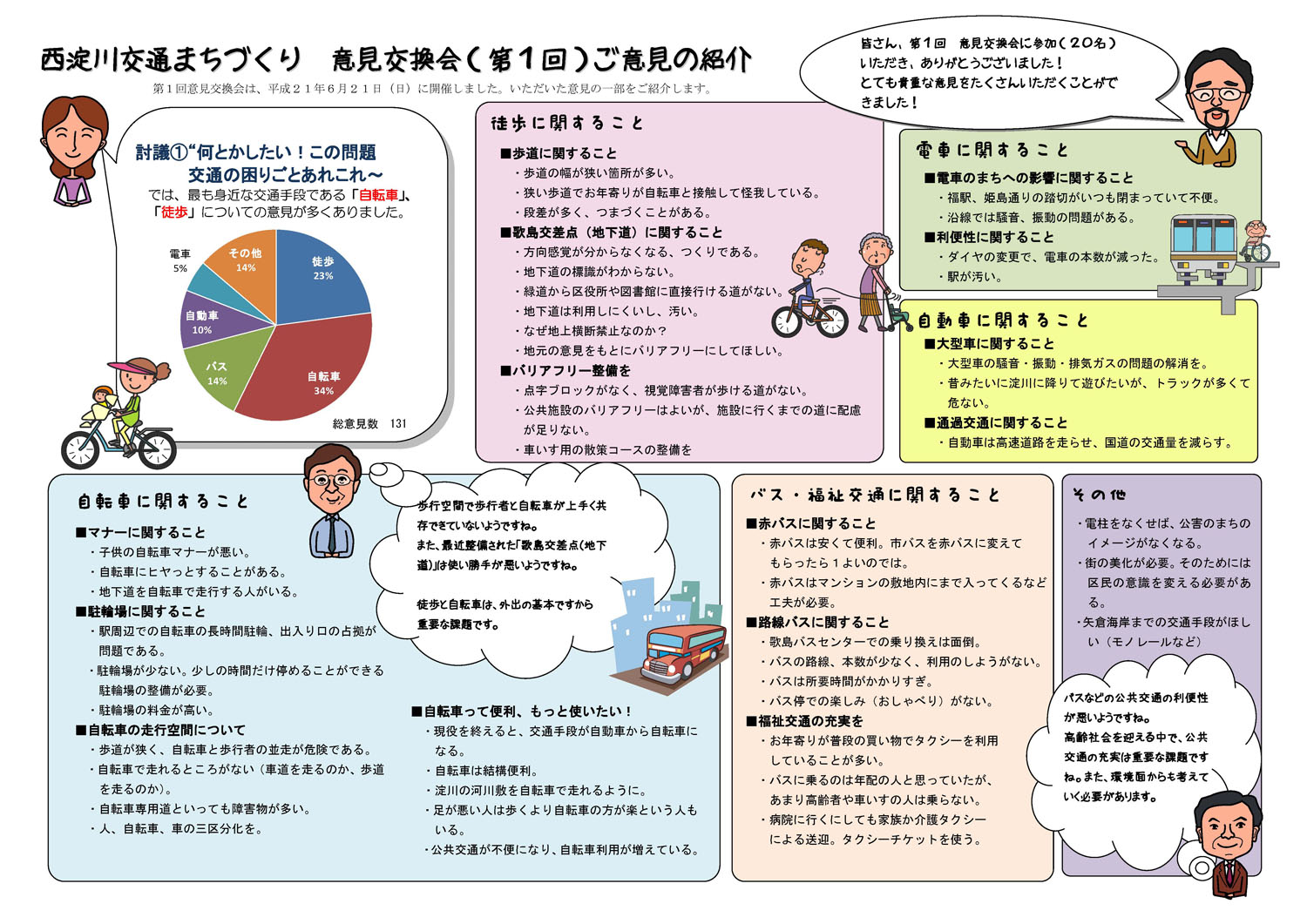

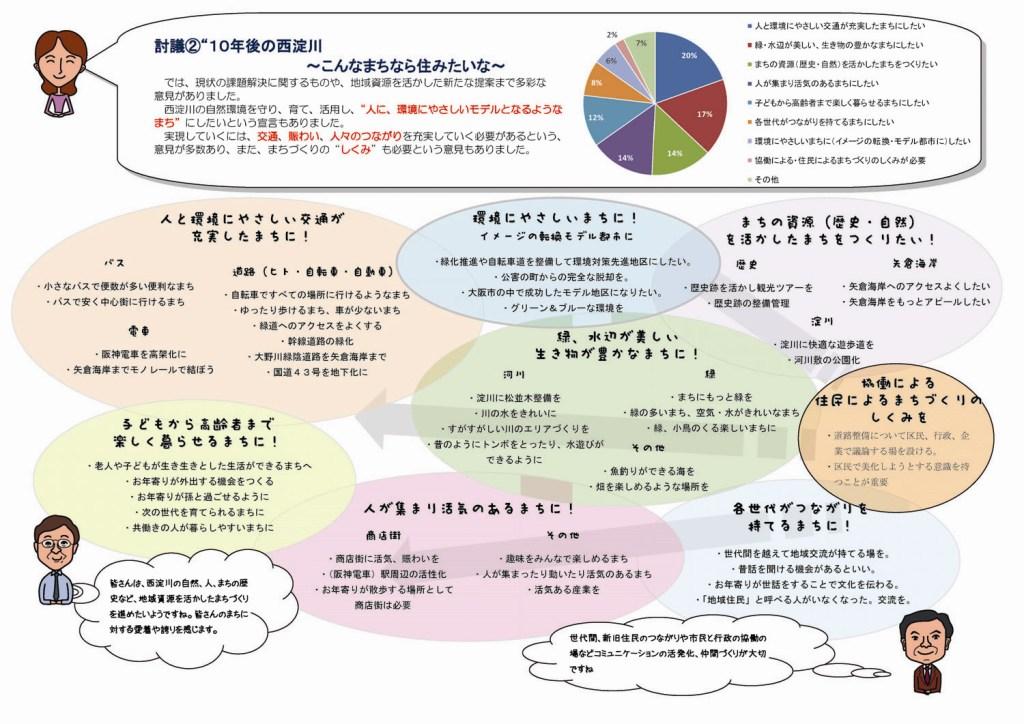

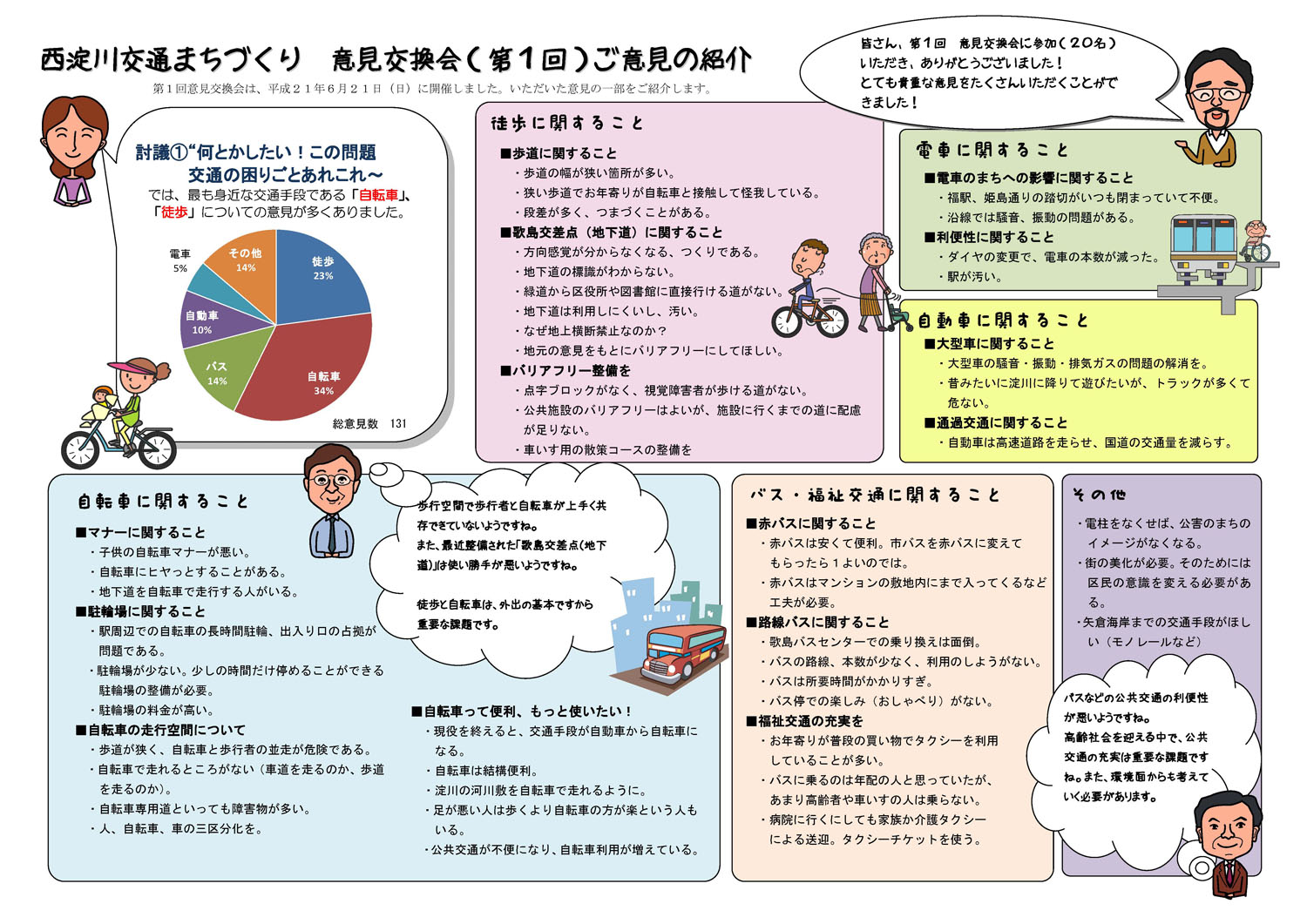

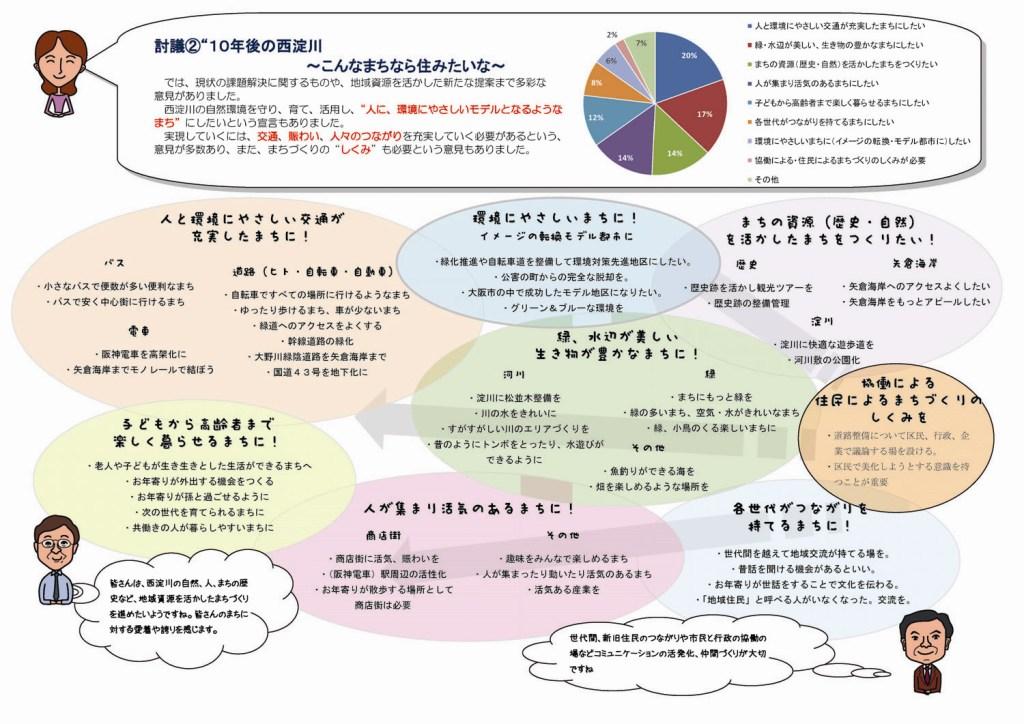

【前回のまとめ】

松村暢彦先生からの提案

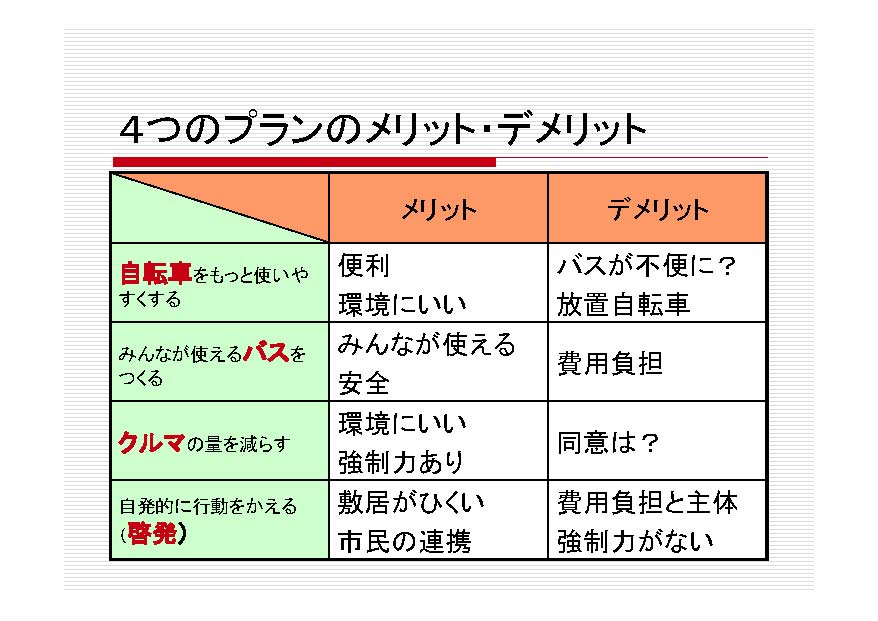

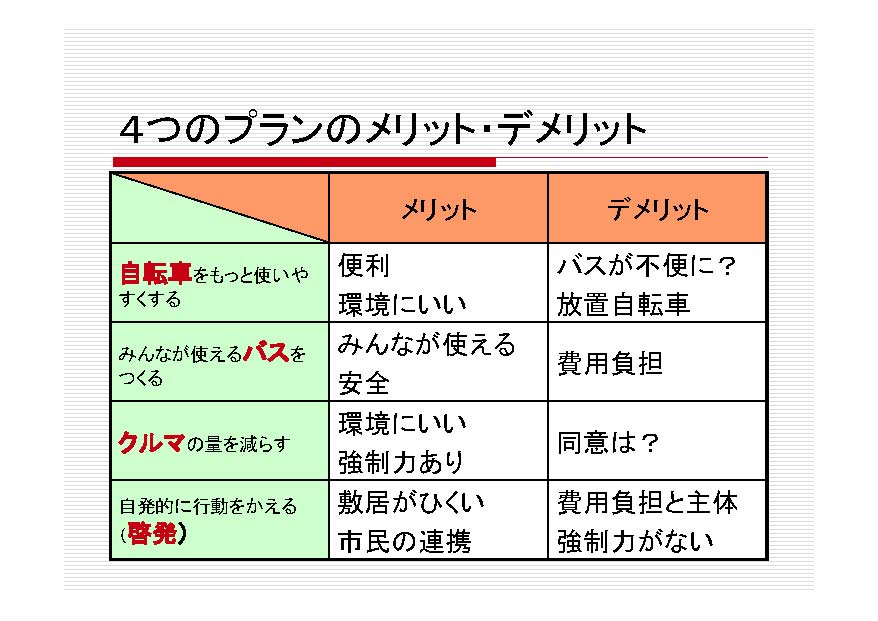

松村先生は、前回の意見交換の結果から、西淀川の将来像を「賑わいのある街」、「環境がいい街」、「健康に暮らせる街」、「みんないきいきくらせる街」の4つのテーマに整理されました。そして、そのまちを実現する、交通まちづくりの取り組みとして、「①自転車をもっと使いやすくする」、「②みんなが使えるバスをつくる」、「③クルマの量を減らす」、「④自発的に行動がかわるようにする」を提案されました。

この4つの取り組みについて、西淀川の現状と取り組みのメリットとデメリットをそれぞれ示されました。

例えば、西淀川の地域にとって自転車は便利で、環境にもいい乗り物(メリット)ですが、自転車利用がさらに進むとバスの利用がますます減り、不便になったり、放置自転車が増えたりとデメリットがあることも認識しておくことが大切だと学びました。

提案への投票を行いました

松村先生から提案された4つの取り組みには、それぞれメリットとデメリットがある中で、区民の皆さんがどの取り組みを優先すべきと考えるか、重要だと考えるかについて、各自10点の持ち点を配分して投票を行いました。

この投票は、提案を聞いた後、グループで意見交換した後、各グループの発表を聞いた後と3回実施しました。

最初に優先度が低いと感じていた取り組みも、皆で意見交換する中で重要に感じてきたり、最初から最後まで優先すべきと考える取り組みはかわらなかったりと、みんなで優先順位をつけることの難しさを感じました。

グループの提案は・・・・1班、3班、4班は「①自転車をもっと使いやすくする」、2班と5班は「④自発的に行動がかわるようにする」が最優先であるということになりました。

ただし、「①自転車をもっと使いやすくする」ためには、自発的に行動をかえないといけないし、自動車の量も減らさないといけないといったように、各取り組みが相互に関係しているので総合的に取り組む必要性も指摘されました。

さらに、自転車を利用できない人のことも考える必要があり、最優先にはなりませんでしたが、「②みんなが使えるバスをつくる」ことも検討が必要と意見がありました。

今回は、専門家からの4つの提案について、投票や意見交換を通じて優先順位をつけたり、実現化するための方法を考えたりしました。

皆で意見交換することの大切さや、取り組みに優先順位をつける難しさを感じられたのではないでしょうか。

次回は、“西淀川での実践にむけて!”題して、8月30日(日)に開催します。皆さんが夢みる西淀川を実現するために、引き続き意見交換を行っていきましょう。

石塚裕子(あおぞら財団)