※機関誌りべらで連載をしている所蔵資料紹介コーナーの転載記事です(りべら167号より転載)。

– – – – –

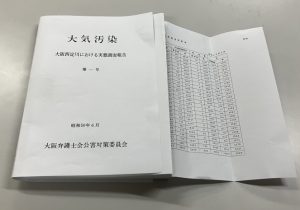

1974年、大阪弁護士会公害対策委員会(委員長 真鍋正一)は重点活動の一つとして西淀川問題小委員会を設置し、「人権擁護の立場から」大阪の大気汚染公害問題に取り組んだ。写真の冊子はこのときの調査成果で、1975年6月付け、『大気汚染 大阪西淀川における実態調査報告第一号』と名付けられた。9月には「公害健康被害補償法」(公健法)が実施されようとしていたときでもあった。

だが、大都市なかでもその周辺の工業地域に広がっていた都市型大気汚染公害の重大性は、それに取り組もうとする弁護士の間でも必ずしも十分には認識されていなかった。当時急速に会員数を増やしていた西淀川公害患者と家族の会(患者会。1972年10月結成)は、公害被害が生活の全側面にわたって被害者たちを苦しめていた実情や、補償が全くそれに見合っていないことに気付き、最低四日市公害判決(1972年7月24日)以上の補償を求めて運動を強めていた。こうした中、患者会は、大阪でも裁判でこの状況を打破できないかと若手弁護士たちに問いかけたのである。ちなみに、1969年12月制定の「公害にかかる健康被害の救済に関する特別措置法」(救済法)以来、公害認定患者数は増え続け、1975年5月26日現在では大阪市全体で6,030人、うち西淀川区は3, 607人の多数を数え、さらに増えていた。言うまでもなく、大阪市の順位は日本第一を占め続けていた。

若手弁護士たちは個々の患者と会い、彼らの心の奥底にある悩みを聞いていく中で西淀川における大気汚染公害の被害の多面性、深刻さを知り、それを取り上げることの重要性を理解していった。彼らは裁判に踏み切るための体制を固めるため、自分たちより大きな権威を持つ大阪弁護士会に対して前向きな見解を求めたのである。

「実態調査報告」はその要請によく応えている。

しかし同時に、残された大きな課題、たとえば、古い都市型工業地帯における大企業の法的責任について試論を提起している。これは、大企業から中小零細企業までもが混じりあって、相互に複合化している都市型公害でこそ求められる追及の視点であった。西淀川公害では創造性にあふれた調査と研究が何より求められていたのである。

西淀川公害訴訟弁護団資料No.7250

エコミューズ館長:小田康徳