2009年11月14日(土)

堺市総合福祉会館にて、シンポジウム「地球温暖化と地域公共交通」(市民団体「道路環境市民塾」の主催)が開催されました。

「KOALA」、「大阪にLRTを走らせる会」、「堺LRTの早期実現をめざす会」、「堺のチンチン電車を守る会」、「NPO法人自由都市堺・町衆会議」、「次世代路面電車(LRT)による枚方のまちづくりを推進する会」、「わかやま小町(和歌山の交通まちづくりを進める会)」、「路面電車同好会」が協賛し、市民ら109人が参加しました。

このシンポジウムでは、低炭素社会実現のため、大きな取り組みが求められている交通分野を取り上げました。

地球温暖化と交通の関わりについて学ぶとともに、クルマに大きく依存した交通や私たちの暮らしをどう変えていったらよいのか、どのようなまちづくりをしていったらよいのかを市民目線から考えました。

上岡直見氏(環境自治体会議 環境政策研究所 )が「新政権に期待する交通政策」という題材で講演されました。

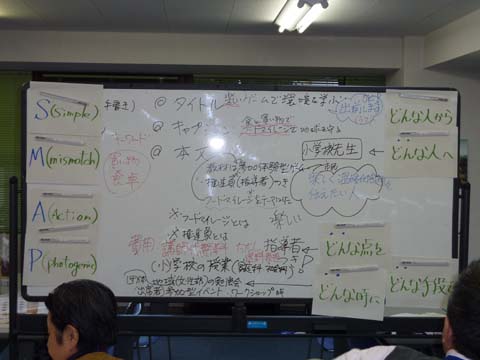

交通部門対策の基本的思想や暫定税率廃止の影響、国内交通体系の行く末、個人レベルの公共交通、公共交通の経済効果などを考えました。

公共交通にお金をかけるのはもったいないという社会通念がある中で、どのように公共交通を位置づけていくかを上岡氏に語っていただきました。

その後、パネルディスカッションが行われました。

コーディネーターとして塚本直幸氏(大阪産業大学人間環境学部)を、パネラーとして上岡氏、辻本勝久氏(和歌山大学経済学部准教授、わかやま小町会長)、福井隆一郎氏(堺のチンチン電車を愛する会、堺刃物商工業協同組合連合会副理事長)、村松昭夫氏(道路環境市民塾塾長、財団法人公害地域再生センター理事長)をお招きしました。

辻本氏より、廃止が検討された和歌山県の旧南海貴志川線を市民と行政が協力して和歌山電鉄に再生させた事例が紹介されました。

ついで福井氏より、堺のチンチン電車に対する熱い思いや課題などの報告がありました。

それらの報告を踏まえて、阪堺線の問題や堺市の公共交通のあり方、ビジョンを持った積極的な市民活動の必要性など幅広い議論が、会場からの意見も踏まえながら行われました。

今回のシンポが、市民・鉄道会社・行政がともに考えるきっかけとなれば幸いです。

あおぞら財団インターンシップ生

都留文科大学3年 奥村太威

*補足 あおぞら財団 小平