11月17日、大阪同企連啓発研究会の6名の方が研修にお越しくださりました。

はじめにワークショップ「フォトランゲージ『西淀川公害』」を実施。

みなさんは企業で人権問題を担当されており、公害にも関心をお持ちの方ばかり。写真から細やかな情報を読み取り、それぞれの視点で意見を共有してくださいました。

次に、スタッフから西淀川公害についての解説。パワーポイントで説明している中で、気になった点を随時質問していただいたので、深く理解をしていただいているのを感じました。

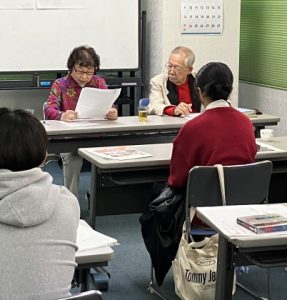

続いて、西淀川公害患者と家族の会の上田さんと岡崎久女さんのお話です。

空気のきれいな高知から大阪に移り住んで公害病になったこと、子どもも公害病になりとても辛い体験をされたこと、そして裁判や公害反対運動に関わる中で多くの方々からの支援を受けたこと——ひとつひとつの言葉に重みがありました。

参加者から「和解金の一部をあおぞら財団設立に使うことに反対が出なかったのは、どんなお気持ちだったのですか」との質問がありました。

岡崎さんは「裁判はお金のためやない。(企業や国・公団に)謝ってほしかっただけ」と答えられました。

和解金など“お金”に注目が集まりがちな公害裁判ですが、患者さんたちの根本にあったのは「公害を何とかしたい」という願いだったことが強く伝わりました。

お話のあと、あおぞら財団の周辺でフィールドワークを行いました。

最後は資料館の見学です。裁判資料をはじめエコミューズにしか所蔵されていない公害反対運動に関わる資料をみてもらいました。

参加者の振り返りでは、次のような感想がありました。

- 岡崎さんの「お金やないねん」という言葉が心に残った

- 先々を想像する力、”ちいさき声”を聴く力を大切にしたい

- 企業人として同じ過ちを繰り返さないために啓発したい

- 国や企業の保身は許されない

- 自分が当事者だったらどれだけ悔しいか。差別を受ける人の気持ちを学び続けたい

現在、企業では人権尊重の姿勢が強く求められ、社会的責任も高まっています。今回、公害患者さんの声を直接聴いていただいた体験が、今後の企業活動に活かされることを願っています。

(あおぞら財団スタッフ・谷内)

あおぞら財団では、フィールドワークや公害患者さんの語り部などを取り入れたオーダーメイドの授業、研修を行っています。SDGs達成に向け、パートナーシップで問題解決に取り組んだ大気汚染公害の経験を、現地で学んでみませんか?

あおぞら財団の授業、研修に興味のある方はこちら↓をご覧ください。

「あおぞら財団の研修・教育」の(別ページに飛びます)