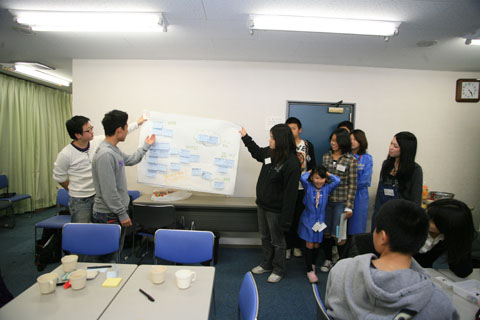

西淀川交通まちづくりビジョン研究会(大阪大学・京都大学・あおぞら財団)では12月19日(土)に西栄寺において「西淀川交通まちづくり討論会」を開催し、47名の方にご参加いただきました。

本討論会は、研究会が6月から3回にわたって開催してきました「西淀川交通まちづくり意見交換会」の結果を踏まえて作成して、“西淀川交通まちづくりビジョン”について、交通まちづくりに関わる専門家(学識経験者)、行政、西淀川区民(意見交換会参加者)が一堂に会して討論することを目的としました。

まず始めに研究会の代表者である大阪大学大学院新田保次教授より研究会および討論会の趣旨について説明がありました。

第一部は、研究会委員の清水万由子氏(長野大学研究員)より、意見交換会の取り組み経緯、討論会のねらいについて報告があり、大阪大学大学院猪井博登助教から、“西淀川交通まちづくりビジョン”の発表がありました。

第二部は、西淀川交通まちづくりビジョンや意見交換会の取り組みについて、京都大学大学院植田和宏教授がコーディネーター役となり、大阪市建設局自転車対策部長上田正敏氏、神戸大学大学院小谷通秦教授、意見交換会参加者の富川純三郎氏、井口邦敏氏、濱岡道男氏の5名をパネリストにお招きし、公開討論会が行われました。

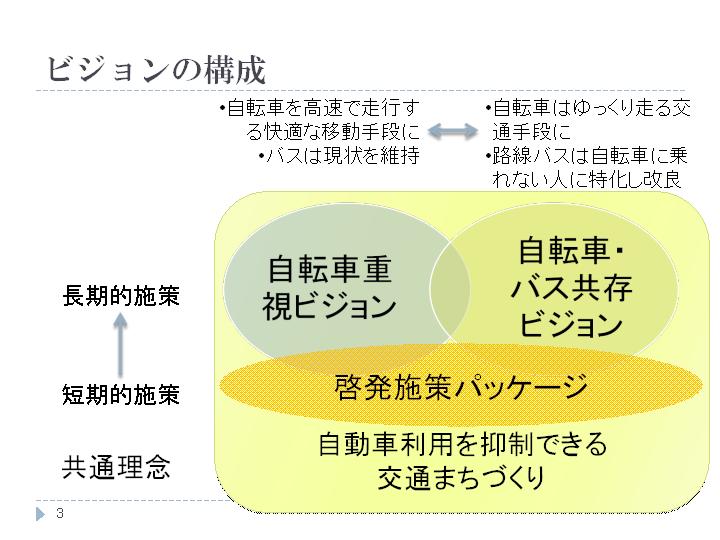

西淀川交通まちづくりビジョン

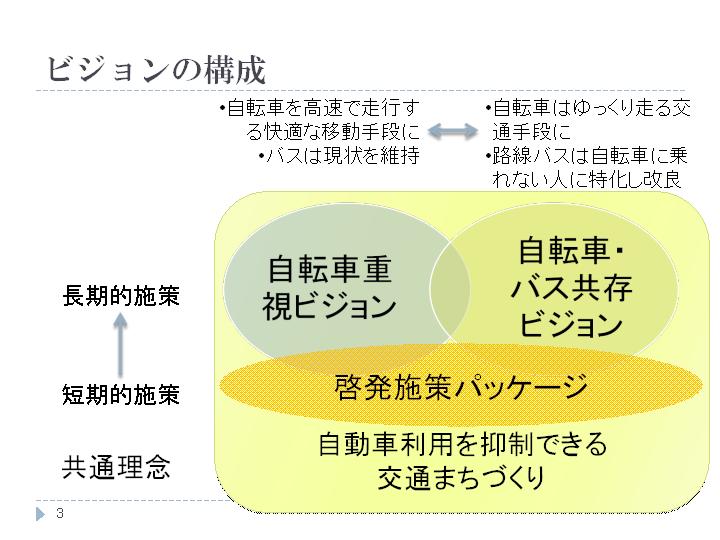

“西淀川交通まちづくりビジョン”は、意見交換会でとりまとめられた「自転車バス共存パッケージ」、「自転車施策重視パッケージ」、「啓発施策重視パッケージ」について、施策のねらい、具体的な施策メニュー、実現に向けての課題について提案しています。

猪井先生は、どのパッケージも自動車の利用を抑制できる交通まちづくりをめざしていることを前提に、時間軸を考慮して3つの施策パッケージの関係性について説明を行った上で、各施策パッケージについて提案されました。

啓発ビジョンでは、自転車ヒアリマップの作成や交通環境教育の実施、バスタウンマップの作成などが提案され、できることから、できる人から、すぐ始めることの必要性が示されました。

また、自転車重視ビジョンでは、自転車の移動速度をアップさせて、自転車をより便利な乗り物としてまちづくりに取り込む必要性が示され、自転車走行空間の整備などのハード整備と、自動車から自転車への転換、自転車マナーの向上などのソフト施策の両面から提案されました。

自転車バス共存ビジョンでは、自転車をより多くの人に利用してもらうための施策を実施する一方で、自転車に乗れない、これまでの路線バスでは利用が困難な人への丁寧な対応ができるバスの必要性について提案されました。

さらに、自転車重視ビジョンでは国道43号、国道2号、淀川通りに新たに自転車道を整備する場合の断面構成案や整備された効果についてCO2排出削減量のシミュレーションなども示されました。

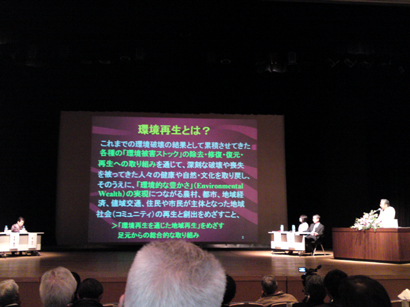

公開討論会

まず、はじめに植田先生が、西淀川交通まちづくりビジョンを「自転車ビジョン+啓発(赤)、「自転車バス共存ビジョン+啓発(青)」の二つに整理し、それ以外のビジョン(黄)を加えて、会場の参加者の意見を旗揚げアンケート方式で確認しました。

その後、各パネリストの方から自己紹介を兼ねて、ビジョンに対する意見等についてコメントをいただきました。

上田氏からは大阪市の自転車施策の取り組み状況について報告があり、放置自転車対策に力を入れていること、自転車道整備も早い時期から取り組んでいることなどが報告されました。自転車は市民に身近な交通手段であることから、“今日は被害者、明日は加害者”になってしまう交通であり、市民の理解と協力の必要性が述べられました。

意見交換会に参加されていた3名からは、市民が自ら考え、行動することの大切さや、交通まちづくりを市民主体的に考えることの楽しさや難しさ、市民がまちづくりを提案していくことの必要性などについて語られました。

小谷先生からは、専門家の視点でビジョンには歩行者の視点がやや不足していること、3つのビジョンを具体化していく過程で一つのビジョンにまとまる可能性などについて指摘いただきました。また、自動車対公共交通、自転車、歩行者の関係は方向性が明確であるが、グリーンモードと呼ばれる公共交通、自転車、歩行者間の共存関係については、次ステップの課題であることも述べられました。

会場からは、ビジョンの実現性に関するものや歩行者の視点、行政などの役割について質問があり、活発な討論が行われました。

最後に「意見交換会そのものに意味がある。その意味とは、意見交換を通じて他の人の立場が理解できること、それが思いやりや共感につながる。また、まちという空間に対して共通の思いがあるが、具体化する過程で違った意見が出てくる。しかし、共通の思いがあることを確認することが大切で、意見交換会という確認の場がビジョンを作るときの基盤となる。

そして、意見交換を重ねる中で、皆の共通の大切な思いを確認し、他者の思いも確認し、それが地域の思いになり、ビジョンができあがる。そのビジョンが、様々な施策を具体化するときの原動力となる」と、コーディネーターの植田先生よりまとめがありました。

今回の討論会はとても寒い日に開催されましたが、皆さんの西淀川に対する思い、将来に向けてよりよいまちにしていこうという思い、交通まちづくりに市民が参加したいという思いなど様々な思いが重なりあって温かい気持ちになりました。

最後になりましたが、討論会の会場を快く提供してくださ�

�た西栄寺さんには大変お世話になりました。今回の討論会も様々な方にご協力いただき、様々な思いが一つになって無事終了することができました。

あおぞら財団では、西淀川の皆さんと一緒に今後も様々な形でまちづくりに取り組んでいきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします!

(文責:石塚裕子)