ここ数日、にわかに気温が上昇。日中はうかっと外に出ると暑さが骨身に染みるような感を受ける。いつも連休終了後に感じることが、まだ連休も遠いという時期に生じるようになった。で、あおぞら財団が入っているあおぞらビルへ来たら、なんと室内はひやっとしているではないか。心地よく仕事にかかれた。

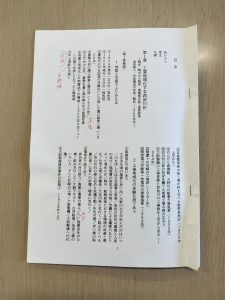

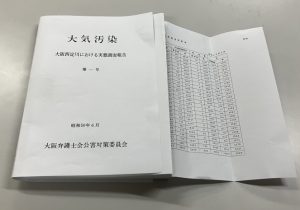

ただちょっと補足しておかなければいけないのは、ここ数日かけて資料集の原稿から掲載を見合わすものを数点選び出し、さらに版組の工夫によって結局8ページ分のページ数節約を確保して、これにて前後に載せる必要文書の掲載スペースを確保できたことが1点。もう1つは、それに対応する形で、資料集のもくじ案を作成したことである。いずれも、問題に直面して、西淀川区民の人たちが記録したり意見を述べたりしたもので、全部で136点288ページという分量になったことが判明した。これだけの基礎資料となる文章を作り上げたこと、その活動力に改めて驚きの念を感じた。このもくじをいろんな人に見せて、本作業が大きな山場を越えたことを共に喜び合った。だが、まだまだ喜べないことも残っている。1つは、翻刻した文章が原本と合致しているかの校訂作業。これは、大変な作業量を予定しておかなければならない。第2は、各章の解説である。解説文は、各章ごとに提起されていた問題の時代的背景を読者の方々に理解してもらい、その中で、西淀川公害反対闘争が成し遂げてきた活動の意義と問題点も含めて解明していかなければならない。というわけで、頭を冷やして考え直したいと思っている次第。

それから、今日は、西淀川公害弁護団の中心人物の1人であった故・井上善雄さんの思いを一冊の本にまとめようとして奮闘中のフリーライター神野武美さんが、資料の相談も兼ねて訪問があった。色々なことを語っていただきました。

2025.4.21 小田康徳

—————————

あおぞら財団付属 西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)では、西淀川公害がわかる資料集を作成しようと、ほぼ毎週、小田康徳館長が来館し、調査作業を進めています。そのようすを「エコミューズ館長日記」にてお届けします。

【ご寄附のお願い】「西淀川公害がわかる資料集」のための寄附を募集しています。どうぞみなさまの寄附でこの活動を支えていただきますようお願いいたします。

■寄附の方法はこちら https://www.aozora.or.jp/ecomuse/contibution_doner

※資料集のウェブ版作成には、(独法)環境再生保全機構地球環境基金助成金を活用しています。

#おもろいわ西淀川

#にしよど

#魅力発信サポーター

#エコミューズ

#西淀川公害がわかる資料集